Le proprietà del proiettile che influenzano la natura della ferita sono la massa, il calibro, la forma e le caratteristiche costruttive. Queste caratteristiche del proiettile sono correlate tra loro. Pertanto, è consuetudine considerare le proprietà di impatto di un proiettile in relazione ai suoi singoli tipi di design. I proiettili con massa, lunghezza e calibro maggiori hanno la massima stabilità in volo e quando colpiscono un bersaglio biologico. I proiettili a punta smussata trasferiscono rapidamente l’energia ai tessuti colpiti e determinano il cosiddetto effetto di arresto. I proiettili a punta acuta con rivestimento allungato spesso trasferiscono ai tessuti colpiti solo 1/10 della loro energia cinetica.

Il danno più significativo si verifica quando nel tessuto si genera un flusso supersonico durante il trasferimento di energia. I proiettili a punta acuminata formano tale flusso a una velocità di interazione con il bersaglio di circa 1300 m/s, mentre i proiettili con testa arrotondata — a 800 m/s. I proiettili morbidi senza canna hanno un’elevata plasticità e, a contatto con i tessuti biologici morbidi, spendono parte dell’energia per la propria deformazione, aumentando così il tempo e la potenza d’impatto. Questo fatto è stato uno dei motivi per cui la Dichiarazione dell’Aia (1899) ha vietato l’uso di proiettili che si appiattiscono nel corpo per uccidere gli esseri umani.

Lo spostamento del centro di gravità del proiettile verso la parte posteriore riduce significativamente la stabilità del suo movimento nel mezzo aereo e lungo il percorso del canale della ferita. In condizioni simili, il contatto di un proiettile appuntito con la superficie della parte danneggiata del corpo porta al verificarsi di un flusso d’urto supersonico nei tessuti con un angolo di 90 gradi a una velocità di circa 1300 m/s, e con un angolo di 45 gradi — circa 600 m/s. La distruzione del proiettile e i rimbalzi interni non sono rari. Va notato che i proiettili di medio calibro perdono stabilità solo a una distanza di 1800-2000 m, mentre quelli di piccolo calibro sono instabili già nelle parti iniziali della traiettoria.

I proiettili ad alta velocità nei simulatori di tessuti biologici perdono notevolmente stabilità, ruotando il loro asse longitudinale di 90 gradi o più rispetto alla direzione della traiettoria balistica. In questo caso, compaiono cavità temporanee, le cui dimensioni sono decine di volte più grandi del calibro del proiettile che ferisce. L’energia dei proiettili di piccolo calibro e ad alta velocità è di norma inferiore a quella dei proiettili di calibro 7,62 mm a tutte le distanze di tiro. Tuttavia, la quantità di energia trasferita è maggiore.

Un proiettile di piccolo calibro ha un maggiore effetto d’impatto, in quanto è in grado di fornire una maggiore proporzione di energia cinetica all’oggetto bersaglio rispetto a un proiettile di medio calibro. Questo tipo di proiettile ci permette di parlare di un nuovo insieme, qualitativamente diverso, di proprietà strutturali e balistiche che forniscono un effetto d’urto integrante: alta velocità iniziale, bassa stabilità in volo e nei tessuti, massa ridotta, centro di gravità spostato verso la parte della coda, nucleo morbido.

Ad esempio, il proiettile appuntito da 5,7 mm della nuova munizione SS 190 dell’azienda belga FN è due volte più grande del proiettile espansivo della cartuccia per pistola da 11,2 mm Magnum. Ciò si spiega con l’altissima velocità di interazione del proiettile «rotolante» con i tessuti, con il conseguente trasferimento rapido di energia, il flusso supersonico, la cavitazione e la distruzione di massa dei tessuti adiacenti al canale.

Danni causati dall’uso di dispositivi di protezione individuale (PAPE)

Gli eserciti e le forze di polizia di molti Paesi del mondo utilizzano dispositivi di protezione personale contro proiettili e schegge. Si tratta di gilet che variano per peso, materiali di costruzione e capacità di protezione. In determinate condizioni, non sono in grado di contenere un proiettile che penetra la barriera e colpisce una persona. Il proiettile perde gran parte della sua energia e le sue caratteristiche balistiche vengono completamente alterate. A volte viene distrutto, causando danni che coinvolgono non solo il proiettile stesso e i suoi elementi, ma anche frammenti di protezione dell’armatura danneggiata. Quando una persona viene colpita da un SIB, si possono osservare emorragie nei tessuti e sotto i gusci degli organi cavi nelle proiezioni delle ferite d’ingresso sulla pelle. In alcuni casi, possono verificarsi ferite penetranti. Le ferite passanti, di norma, non si verificano. Con la conservazione totale o parziale dell’integrità del gilet morbido nel luogo dell’impatto, il suo tessuto si rigonfia a forma di cono, formando una ferita contusa con un’ampia sedimentazione ad anello. Il trasferimento a breve termine di una grande energia cinetica porta alla comparsa di una cavità pulsante temporanea nella zona d’impatto, in grado di causare non solo cambiamenti locali sotto forma di lacerazioni cutanee, ma anche fratture ossee e rotture di organi interni. In questo caso, la gravità del danno dipende poco dalla struttura del proiettile, mentre l’influenza principale è la sua energia cinetica. Pertanto, i proiettili militari di piccolo calibro e ad alta velocità causano più danni dei proiettili espansivi per pistola. Con ritenzione totale o parziale

Effetto d’impatto dei proiettili per mitragliatrice (fucile)

Proiettile SAR per munizioni 7,62×39 mm (Russia)

Le munizioni per il fucile Kalashnikov AK-47 o AKM sono costituite da un proiettile a forma di fuso con un rivestimento solido in acciaio rivestito di rame. All’interno si trova un grande nucleo di acciaio. Lo spazio tra l’anima e la camicia è riempito di piombo. Il proiettile percorre normalmente una distanza di 23-26 cm con l’estremità della testa in avanti nel corpo umano e poi cambia bruscamente posizione. La ferita è caratterizzata da una minima lacerazione dei tessuti. Di norma, se il proiettile aggira le ossa, si verificano piccole ferite d’entrata e d’uscita con lievi lacerazioni muscolari. Tuttavia, quando vengono colpiti organi interni di grandi dimensioni, la gravità della ferita è significativa, spesso incompatibile con la vita.

Proiettile per munizioni 7,62×39 mm (Jugoslavia)

Il proiettile ha una camicia di rame, un nucleo di piombo e un fondo piatto. La sua azione all’interno dei tessuti molli differisce notevolmente da quella di un proiettile russo, anche se entrambi vengono sparati dalla stessa mitragliatrice. Il proiettile percorre circa 8-9 cm con la testa in avanti, poi si gira lateralmente. A causa della presenza di un nucleo di piombo, si appiattisce leggermente e piccoli pezzi di piombo vengono spremuti attraverso la parte inferiore aperta. Poiché il proiettile attraversa per la maggior parte il tessuto molle, la lacerazione dei tessuti è tre volte superiore a quella di un proiettile russo. Inoltre, si crea una cavità temporanea significativa. Quando colpisce un organo interno solido, come il fegato, il proiettile produce un effetto letteralmente esplosivo. Il foro di uscita può essere appuntito o lacerato, con una distanza fino a 11 cm tra i bordi. Tali ferite di solito sanguinano poco, poiché l’effetto cavità temporanea occlude i vasi nei punti di lacerazione.

Proiettile per munizioni 5,45×39 mm 7H6

Il proiettile viene utilizzato nelle munizioni per il fucile d’assalto AK-74. Ha un rivestimento metallico solido in acciaio rivestito di rame. All’interno è presente un grosso nucleo di acciaio, mentre davanti ad esso si trova un inserto di piombo. Una caratteristica è uno spazio libero lungo circa 5 mm all’estremità della testa. Il suo scopo è quello di spostare il centro di gravità verso la parte inferiore, costringendo il proiettile a cambiare posizione nella fase iniziale del suo percorso nel tessuto umano. Inoltre, al momento dell’impatto, il piombo presente all’interno del proiettile si sposta in avanti nello spazio libero. Il movimento del piombo non è simmetrico e questo è uno dei motivi della brusca curvatura della traiettoria del proiettile quando attraversa il tessuto. Tuttavia, questo comportamento non aumenta eccessivamente l’impatto del proiettile. Sebbene il proiettile cambi posizione già 7 cm dopo la penetrazione nel corpo, una discontinuità significativa si verifica solo nel tratto finale. Tutti i proiettili appuntiti di piccolo calibro che non subiscono deformazioni terminano il loro percorso attraverso i tessuti con la parte inferiore in avanti, poiché è qui che si trova il centro di gravità. Quando colpiscono i tessuti, fattori come la forma del proiettile e la posizione del centro di gravità sono più forti dell’effetto stabilizzante della rotazione.

Proiettile di munizione americana 5,56×45 mm M193

Questo proiettile rivestito di metallo solido percorre una distanza di circa 12 cm attraverso il tessuto, a testa in giù. Quindi ruota di 90 gradi, si appiattisce e si rompe nell’area della scanalatura anulare destinata a collegare il proiettile al bossolo. La parte della testa del proiettile è circa il 60% del suo peso originale. La parte posteriore si disintegra in molti frammenti, che si staccano e penetrano nei tessuti fino a 7 cm di profondità. Quando colpisce i tessuti molli, si verifica lo stesso effetto di cavità temporanea del proiettile AK-47 jugoslavo. Inoltre, si verifica una significativa lacerazione dei tessuti. Questo perché vengono prima penetrati dalle schegge e poi esposti all’effetto cavità temporanea. Pertanto, i fori negli organi cavi, come l’intestino, possono raggiungere un diametro di 7 cm.

Proiettili NATO per munizioni 5,56×45 mm M855 e SS109

Il proiettile americano M855 ha un peso e una lunghezza leggermente superiori a quelli del proiettile M193. In Europa, la stessa munizione è nota come SS109. Sebbene i proiettili non siano identici, il loro comportamento nei tessuti è praticamente identico. FN, lo sviluppatore delle munizioni SS109, sostiene che l’alta velocità riduce la gravità della ferita da proiettile. Tuttavia, ciò non è vero. La pratica dimostra che il modello di ferita è essenzialmente identico a quello del proiettile M193.

Proiettile NATO per munizioni da 7,62×51 mm (di produzione americana)

Questo proiettile ha un rivestimento in rame con uno spessore di 0,8 mm intorno alla scanalatura anulare. Il profilo della ferita del proiettile mostra che, mentre attraversa il tessuto, ruota rapidamente di 90 gradi e poi viaggia con la parte inferiore del proiettile in avanti. La ferita è solitamente accompagnata da una piccola lacerazione del tessuto. Allo stesso tempo, si crea un’estesa cavità temporanea a una profondità di 20-35 cm. In questo caso, si verifica una significativa lacerazione dei tessuti. Se il proiettile attraversa organi interni solidi, come il fegato, li distrugge completamente.

Proiettile NATO per munizioni 7,62×51 mm (prodotto in Germania)

Questo proiettile ha un rivestimento in acciaio rivestito di rame con uno spessore di 0,5 mm intorno alla scanalatura anulare. Questa differenza di progettazione, apparentemente insignificante, ha un effetto significativo sul comportamento del proiettile quando attraversa i tessuti. Il proiettile tedesco avanza con l’estremità della testa solo per i primi 8 cm del suo percorso, poi si gira e si rompe nell’area della scanalatura anulare. La sezione appiattita della testa rappresenta circa il 55% del peso originale del proiettile, mentre i frammenti costituiscono il resto. Il profilo della ferita è essenzialmente lo stesso del proiettile M193, ma di dimensioni maggiori. Il proiettile in esame crea una cavità temporanea con un diametro di circa 22 cm e una cavità permanente con un diametro di 11 cm. La ferita causata da questo proiettile è caratterizzata da un ampio foro di uscita lacerato. Tuttavia, tali ferite non sono sempre gravi perché i frammenti si formano solo dopo 10 cm di percorso del proiettile nel tessuto. Nella maggior parte dei casi, i vasi sanguigni principali vengono lasciati a questo punto. Una ferita all’addome è fatale a causa delle lacerazioni multiple causate dalle schegge.

Proiettile calibro 7,62×54 mm (Russia)

Questo proiettile è utilizzato nelle munizioni per il fucile di precisione Dragunov e per le mitragliatrici. Il suo peso è di 9,6 grammi. Ha un incavo a forma di cono nella parte inferiore. L’involucro è in acciaio con rivestimento in rame. Il profilo della ferita è quasi identico al danno causato da un proiettile NATO da 7,62 mm (di fabbricazione americana).

Nuove munizioni

Recentemente, i proiettili piumati sono stati considerati come elementi di sconfitta delle armi leggere. Mantengono un’elevata velocità di volo grazie alla loro perfetta forma aerodinamica. Una caratteristica dell’elemento killer piumato è la formazione di ferite di piccole dimensioni quando attraversa i tessuti con la testa in avanti. È opinione comune che questi elementi possano causare gravi lacerazioni. Tuttavia, non bisogna confondere le ferite provocate dai proiettili d’artiglieria con quelle delle munizioni per armi leggere. I primi cambiano forma quando la carica esplosiva esplode e le persone vengono colpite da elementi piegati. Allo stesso tempo, i nuovi proiettili a forma di freccia possono avere una velocità di circa 700-750 m/s al momento dell’incontro con il corpo alla distanza effettiva di tiro (300-400 m). L’interazione con i tessuti a tale velocità porta alla distruzione degli organi interni saturi d’acqua che si trovano vicino al canale della ferita. Pertanto, al diametro minimo del canale della ferita, sono possibili lesioni gravi e mortali.

Heckler & Koch ha applicato un nuovo principio nel suo fucile G11: sparare raffiche fisse di tre colpi alla velocità di 2000 colpi al minuto. In condizioni moderne, la maggior parte delle ferite viene inferta a distanze fino a 200 metri. In questo caso, tre proiettili colpiranno il corpo umano a pochi millimetri l’uno dall’altro, con un intervallo di 30 millisecondi. I tessuti si increspano ancora a causa della cavità temporanea creata dal primo proiettile quando il secondo e poi il terzo colpiscono. L’effetto risultante non è ancora chiaro. Si può ipotizzare che il fenomeno della coincidenza di risonanza possa causare gravi lesioni con distruzione degli organi interni, anche lontano dal punto di impatto.

Cartucce per pistola

Nell’esercito, le cartucce più comuni sono le 9x19mm Luger (in Russia, equivalgono all’incirca alle 9×18 PMM). Per scopi militari, possono essere utilizzati solo proiettili incamiciati. Pertanto, il potere di arresto delle armi personali dell’esercito (pistole) è basso. Il proiettile attraversa il tessuto umano, quasi senza cambiare traiettoria, con la parte della testa in avanti. Il canale della ferita è insignificante, la cavità temporanea è praticamente assente, poiché la velocità del proiettile è bassa. La disattivazione immediata del nemico è possibile solo quando si colpiscono organi vitali. Le pistole vengono utilizzate alla distanza dell'»ultimo tiro» (10-15 metri in condizioni di combattimento).

I tentativi di armare il personale delle unità di supporto, speciali e di retrovia con fucili mitragliatori non hanno portato a una soluzione radicale del problema. Pertanto, è in corso la ricerca di una nuova munizione per le armi di autodifesa personale. Uno dei progetti di maggior successo è il proiettile SS 190 da 5,7 mm. La cavità della ferita creata dal proiettile fornisce un significativo effetto di arresto, persino superiore a quello dei proiettili da polizia o da caccia di grosso calibro. Inoltre, il proiettile ha una buona capacità di penetrazione, in particolare, a una distanza di 150 metri penetra attraverso 48 strati di tessuto Kevlar (un proiettile 9×19 mm penetra 12 strati a 25 metri) e poi attraverso un blocco di gelatina di 20 cm.

Victor Murakhovsky, Semyon Fedoseyev Armi di fanteria, 97

Le ferite da arma da fuoco sono state e rimangono uno dei problemi più importanti della medicina militare. Attualmente, gli eserciti di tutti i Paesi sviluppati del mondo hanno completato la transizione dalle armi leggere tradizionali in calibro 7,62 mm al calibro 5,56 mm, e nell’esercito russo al calibro 5,45 mm. Questo evento è stato la naturale continuazione del processo di miglioramento delle armi leggere al fine di ridurne il peso, aumentarne la capacità di carico e aumentare la probabilità di colpire entro i campi di mira riducendo l’impulso di rinculo dell’arma e aumentando la velocità dei proiettili.

L’inizio della modernizzazione delle armi leggere in questo senso risale al 1963-64, quando negli Stati Uniti fu adottata la cartuccia M193 da 5,56 mm per il fucile M16A1. Il proiettile da 3,5 g di questa cartuccia ha un’anima di piombo e un rivestimento in tompak (lega di rame e zinco). Nel 1980, gli Stati Uniti adottarono un fucile M16A2 migliorato e una cartuccia M855 da 5,56 mm con un proiettile ad alta penetrazione. Il proiettile da 4,0 g ha anch’esso un rivestimento in tompak e un’anima composita, che comprende una punta d’acciaio rinforzata termicamente e una coda di piombo. Dopo gli Stati Uniti, il passaggio alle armi in calibro 5,56 mm avvenne nella RFT, in Italia, in Israele, ecc.

Nel 1974, in linea con la tendenza generale alla modernizzazione delle armi leggere, l’URSS adottò la cartuccia 7N6 da 5,45 mm per il fucile d’assalto AK74. Il proiettile 7N6, del peso di 3,4 g, ha una camicia di acciaio rivestita di tompak, un’anima di acciaio, una sottile camicia di piombo e un’ogiva parzialmente cava, che ha conferito al proiettile una forma aerodinamica ottimale.

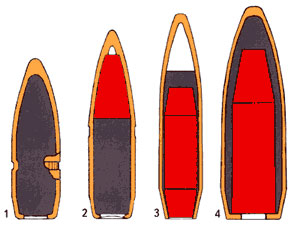

Fig. 1. Tagli longitudinali di proiettili di cartucce: 1 — proiettile da 5,56 mm della cartuccia M193 (USA); 2 — proiettile da 5,56 mm della cartuccia M855 (USA); 3 — proiettile da 5,45 mm della cartuccia 7H6 (URSS); 4 — proiettile da 7,62 mm della cartuccia 1943 (URSS).

I proiettili delle cartucce di piccolo calibro hanno una velocità alla volata compresa tra 900 e 990 m/s e sono classificati come ad alta velocità (Fig. 1).

Il fucile M16A1 (AR-15) da 5,56 mm è stato utilizzato per la prima volta dagli americani durante la guerra del Vietnam. Si è scoperto che i proiettili da 5,56 mm causano ferite molto più gravi rispetto ai proiettili tradizionali da 7,62 mm. Le ampie ferite di uscita, lo schiacciamento delle ossa tubolari lunghe e la frequente frammentazione del proiettile da 5,56 mm hanno portato a giudicare la somiglianza di queste ferite con i proiettili dum-dum.

L’effetto dannoso dei proiettili di piccolo calibro ha attirato l’attenzione della comunità medica e legale internazionale dal punto di vista di una possibile violazione della Dichiarazione dell’Aia del 1899 e di altre norme del diritto internazionale umanitario.

Il diritto internazionale umanitario (DIU) è un insieme di principi e norme giuridiche contenute in documenti internazionali che regolano le relazioni tra gli Stati durante un conflitto armato e che mirano a proteggere i diritti e le libertà elementari dell’uomo e a umanizzare la guerra.

La necessità di una comprensione approfondita delle norme e dei principi del diritto internazionale umanitario è sottolineata dall’ordinanza del Ministro della Difesa dell’URSS n. 75 del 16.02.1990, che ha dichiarato di valore orientativo le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime di guerra e i relativi Protocolli aggiuntivi, nonché l’entrata in vigore delle «Linee guida per l’applicazione delle norme del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze armate dell’URSS».

Gli articoli 35, 36 e 37 del Protocollo addizionale n. 1 alle Convenzioni di Ginevra proclamano il principio fondamentale del DIU: «il diritto delle parti di un conflitto militare di scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato». Stabilisce inoltre i tre criteri principali del DIU che determinano l’illegalità dell’uso di determinate armi: sono proibite le armi che causano sofferenze inutili (lesioni eccessive), le armi che sono indiscriminate nel loro uso (senza distinzione tra civili e militari) e, infine, le armi insidiose e infide.

Secondo questi criteri di diritto internazionale umanitario, oltre ai gas velenosi, alle armi batteriologiche (biologiche) e incendiarie, alle trappole esplosive, etc., i tipi di armi proibite comprendono anche «i proiettili che si dispiegano o si appiattiscono facilmente nel corpo umano, in cui l’involucro duro non copre l’intero nucleo o presenta incisioni» (Dichiarazione dell’Aia del 1899).

Non è un caso che il problema delle gravi ferite da arma da fuoco causate da proiettili di piccolo calibro e ad alta velocità sia stato oggetto di riflessione nelle sessioni della Conferenza diplomatica per lo sviluppo del diritto internazionale umanitario tenutasi a Ginevra nel 1974-77, nelle conferenze governative di esperti sotto gli auspici del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) e nei simposi internazionali sulla balistica delle ferite.

Come risultato di queste discussioni, nel 1979 la Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla proibizione o la limitazione dell’uso di alcune armi che possono essere considerate eccessivamente dannose o con effetti indiscriminati ha adottato una risoluzione che chiedeva a tutti i governi di esercitare cautela nello sviluppo di sistemi d’arma di piccolo calibro.

Allo stesso tempo, e questo punto va sottolineato, la Conferenza delle Nazioni Unite ha esortato tutti gli specialisti di balistica delle ferite a sviluppare una metodologia internazionale standardizzata per la valutazione e il controllo dei parametri balistici e degli effetti di danno dei proiettili ad alta velocità e a basso calibro.

La metodologia e i metodi di base per controllare l’effetto dannoso dei nuovi proiettili da ferita sono stati uno dei temi centrali dei simposi internazionali sulla balistica delle ferite tenutisi a Göteborg (Svezia) nel 1975-85. Si è ritenuto opportuno testare i parametri balistici e gli effetti dannosi dei proiettili ad alta velocità e a basso calibro. Si è ritenuto opportuno testare l’effetto lesivo dei proiettili a tre distanze di tiro — 10, 100 e 300 m — utilizzando sia oggetti biologici che imitatori di tessuti biologici — blocchi di gelatina al 20% e sapone trasparente alla glicerina, la cui densità dovrebbe corrispondere a quella dei tessuti muscolari del corpo.

È stato proposto di includere le seguenti sezioni principali nella metodologia per la determinazione e il controllo dell’effetto dannoso dei nuovi proiettili perforanti (PC):

— studio del carattere del movimento e della frammentazione dei proiettili in blocchi simulatori (sapone, gelatina); — studio delle dimensioni della cavità temporanea pulsante nella gelatina e della cavità residua nel sapone come indicatori della gravità della lesione da arma da fuoco; — studio del carattere delle fratture da arma da fuoco delle ossa tubolari lunghe delle estremità.

Analizzando i parametri responsabili dell’aumento dell’effetto dannoso del PC, nella terza sessione della Conferenza diplomatica del 1976, la delegazione svedese ha proposto di proibire l’uso di quei proiettili di piccolo calibro che hanno una velocità alla volata superiore a 1500 m/s, che si muovono e si deformano (si frammentano) nel corpo umano o nei simulatori di tessuto biologico con una probabilità superiore al 10%.

Tali requisiti rigorosi, tuttavia, non sono stati sostenuti a causa della loro insufficiente giustificazione pratica e teorica, che è stata rilevata da numerosi oppositori.

Il rappresentante degli Stati Uniti alla Seconda Conferenza degli Esperti Governativi del CICR, tenutasi a Lugano (Svizzera) nel 1976, sottolineò che i proiettili da 5,56 mm della cartuccia statunitense Ml 93 non erano proiettili «dum-dum» in senso letterale: la loro camicia copre completamente l’anima, e il design del proiettile non ha elementi che contribuiscono alla sua frammentazione (tacche, intagli, ecc.). Inoltre, è stato sottolineato che l’effetto di «tumbling» o «ribaltamento» dei proiettili può essere osservato non solo quando si viene feriti da proiettili di piccolo calibro.

Molto spesso i proiettili calibro 7,62 mm perdono stabilità nelle ferite al torace con danni alle costole, così come dopo la penetrazione preliminare di gilet ed elmetti protettivi.

Gli oppositori dell’assolutizzazione della velocità come effetto lesivo del PC hanno sottolineato che la gravità della ferita non è determinata tanto dalla velocità di contatto del proiettile quanto dalla quantità di energia cinetica trasferita ai tessuti e dal momento di massimo trasferimento di questa energia lungo il canale della ferita.

La proposta avanzata nel 1979 di fissare come limite convenzionale internazionale l’effetto di danno causato da proiettili stabili da 7,62 mm M59 (USA, NATO) o 7,62 mm 1943 (URSS) ha incontrato la massima comprensione.

In conformità con i principi metodologici internazionali accettati per la determinazione dell’effetto dannoso dei PC e con il parametro di riferimento proposto, abbiamo condotto studi sperimentali sull’effetto dannoso comparativo dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce americane M193 e M855; dei proiettili da 5,45 mm della cartuccia 7H6 e dei proiettili da 7,62 mm della cartuccia 1943.

Gli oggetti sono stati posizionati a una distanza di 10 metri. Per riprodurre la velocità dei proiettili corrispondente alle distanze di 100 e 300 m, sono state utilizzate cartucce con carica di polvere ridotta.

La velocità negli esperimenti è stata determinata utilizzando un cronometro elettronico e speciali interblocchi. In base ai risultati della misurazione della velocità dei proiettili prima e dopo l’uscita dall’oggetto, è stata determinata la quantità di perdita di energia cinetica del proiettile. Il carattere del movimento del proiettile negli oggetti (stabilità), la deformazione e la frammentazione dei proiettili, così come le dimensioni della cavità temporanea pulsante (TPC), sono stati determinati utilizzando la radiografia a impulsi.

Gli oggetti della ricerca erano simulanti di tessuti biologici e preparati muscolo-scheletrici di arti superiori e inferiori.

Come imitatori di tessuti biologici abbiamo utilizzato blocchi di gelatina alimentare al 20% e sapone speciale di glicerina di dimensioni 140x80x80 mm.

La gelatina è un mezzo con proprietà elastiche. La PAM che si verifica nei blocchi di gelatina dopo il passaggio dei proiettili, proprio come nei tessuti viventi, scompare, lasciando dietro di sé una traccia permanente del proiettile sotto forma di un canale cilindrico con crepe radiali.

Il sapone di glicerina è un mimetico plastico, quindi in esso si verifica solo l’espansione iniziale della cavità senza la sua successiva recessione e le pulsazioni intermedie con la formazione di una cavità permanente residua (RPC) a forma di imbuto nel blocco di sapone dopo il passaggio del proiettile.

I volumi di PAM in gelatina sono stati misurati su radiografie ad impulsi mediante calcolo. I volumi di PAM in blocchi di sapone sono stati determinati riempiendoli con acqua da un recipiente graduato.

In esperimenti su simulatori di tessuti biologici è stato stabilito che una caratteristica distintiva dei proiettili di piccolo calibro è la loro instabilità (ribaltamento) quando si muovono nei tessuti, combinata con un’alta velocità. Il grado di deviazione dell’asse longitudinale del proiettile dalla traiettoria è caratterizzato dal valore dell’angolo di nutazione (angolo di «attacco»). A parità di condizioni sperimentali, gli angoli di nutazione dei proiettili di piccolo calibro erano da 2 a 8 volte superiori a quelli dei proiettili da 7,62 mm. (Tabella 1).

| Tabella 1: Variazione del grado di ribaltamento del proiettile in funzione della distanza. | |||||

| № | Calibro del proiettile, cartuccia, paese | Velocità del proiettile, m/s | Raggio di tiro presentato, m | Numero di esperimenti | Angolo di nutazione all’uscita del proiettile dal blocco,deg. |

| I | 5,45 mm 7N6 (Russia) | 911±4,9 | 10 | 8 | 88±52,2 |

| 854±7,2 | 100 | 9 | 127±44,6 | ||

| 621±11,6 | 300 | 7 | 115±23,3 | ||

| II | 7,62 mm rev. 1943 (Russia) | 722±4,6 | 10 | 12 | 18±6,3* |

| 630±10,3 | 100 | 10 | 33±16,6* | ||

| 361±12,7 | 300 | 10 | 48±26,2* | ||

| III | 5,56 mm M193 (USA) | 940±9,7 | 10 | 21 | 112±35,4 |

| 830±11,8 | 100 | 25 | 83±29,3 | ||

| 630±15,1 | 300 | 32 | 100±22,0 | ||

| IV | 5,56 mm M855 (USA) | 953±6,1 | 10 | 18 | 136±48,3 |

| 835±10,8 | 100 | 12 | 84±27,8 | ||

| 671±13,3 | 300 | 19 | 108±36,2 | ||

| Nota (*) le differenze sono affidabili rispetto ai risultati degli esperimenti nei gruppi I, III e IV (P<0,05) | |||||

Il tumbling dei proiettili di piccolo calibro è il risultato di un complesso di cause, tra cui un certo rapporto tra lunghezza del proiettile e calibro, la posizione reciproca del centro di resistenza e del centro di massa del proiettile, ecc. Pertanto, sarebbe errato chiamare i proiettili di piccolo calibro proiettili con un centro di gravità spostato e proporre questa come unica spiegazione della loro instabilità, soprattutto perché lo spostamento del centro di massa del proiettile più vicino alla sua parte di coda è balisticamente giustificato ed è caratteristico non solo dei proiettili di piccolo calibro, ma anche di quelli da 7,62 mm.

Canali di ferita di proiettili di diverso calibro in blocchi di mastice corto

Canale di ferita di un proiettile di calibro 7,62 mm. Lunghezza del collo (l’area di movimento stabile del proiettile nel blocco) 6-7 cm.

Canale di ferita di un proiettile calibro 5,56 mm. La lunghezza del collo è minima, pari a 2-3 cm.

.

Il canale della ferita di un proiettile calibro 5,45 mm. La lunghezza del collo è di circa 5 cm.

Va inoltre sottolineato che l’insufficiente stabilità dei proiettili da 5,56 mm della cartuccia americana M193 nei tessuti è ulteriormente accentuata dalla ridotta velocità del proiettile dovuta alla lunga lunghezza dei fucili da caccia M16A1. Quando il proiettile viene ribaltato, la forza della resistenza media e il carico sul proiettile aumentano bruscamente e ciò provoca la deformazione (instabilità, curvatura) dei proiettili tompak jacketed da 5,56 mm relativamente sottili delle cartucce M193 e M855 (Tabella 2).

| Tabella 2. Deformazione e frammentazione di proiettili da 5,56 mm delle cartucce americane M193 e M855 in blocchi di gelatina. | |||||

| Velocità del proiettile, m/s | Portata corrispondente, m | Frequenza di deformazione (buckling) e di frammentazione (frattura) dei proiettili, % | |||

| deformazione | frammentazione | ||||

| М193 | М855 | М193 | М855 | ||

| 940±9,8 | 10 | 32 | 100 | 68 | — |

| 830±11,8 | 100 | 47 | 66 | 9 | — |

| 630±15,1 | 300 | — | 36 | — | — |

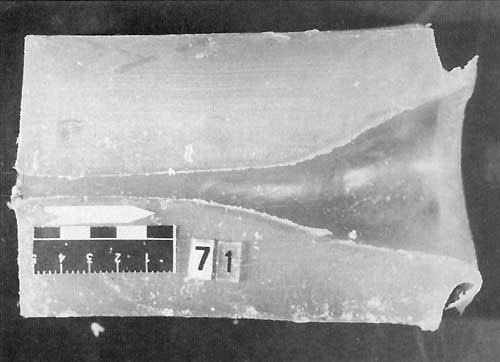

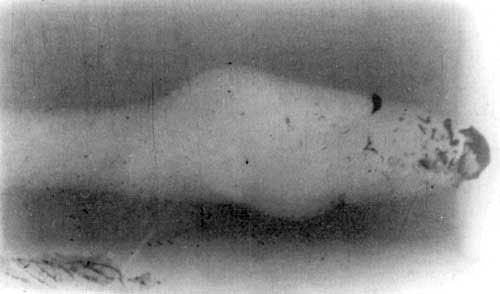

Per i proiettili da 5,56 mm della cartuccia M193 con nucleo morbido completamente in piombo a breve distanza (circa 10 m), dove la loro velocità è ancora sufficientemente elevata, è caratteristico l’estremo grado di deformazione — frammentazione. In questo caso, la distruzione è simile a un’esplosione con la formazione di numerosi frammenti piccoli e grandi che si depositano in ulteriori canali di ferita (Fig. 2).

Fig. 2. Radiografia ad impulsi. Frammentazione simile a un’esplosione di un proiettile M193 da 5,56 mm in un blocco di gelatina (distanz a-10 m, foro d’ingresso a sinistra).

A tutte le distanze di tiro contro simulanti di tessuto biologico, i proiettili da 5,56 mm della cartuccia M855 a penetrazione aumentata sono caratterizzati da vari gradi di deformazione, fino al completo appiattimento, ma a differenza del proiettile Ml93 senza separazione del proiettile in frammenti separati.

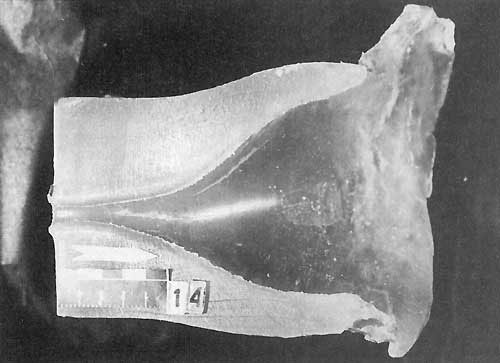

I proiettili da 5,45 mm della cartuccia domestica 7H6, che hanno un’anima d’acciaio e una camicia d’acciaio sufficientemente resistente, nonostante l’ogiva «cava», perdono stabilità quando vengono sparati contro simulatori di tessuti molli a tutte le distanze, ma non si frammentano né cambiano forma (Fig. 3).

Fig. 3. Radiografia ad impulsi. Ribaltamento di un proiettile da 5,45 mm di una cartuccia 7H6 in un blocco di gelatina. Nessuna deformazione del proiettile (distanz a-10 m, foro d’ingresso a sinistra).

I proiettili instabili di piccolo calibro spendono in media dal 30 al 60% della loro energia cinetica iniziale quando attraversano i blocchi di gelatina. In confronto, i proiettili stabili da 7,62 mm non hanno speso più del 12-19% della loro energia cinetica iniziale.

È stata riscontrata una relazione lineare tra l’energia spesa dai proiettili per vincere la resistenza del mezzo e il volume della PAM risultante. Ciò ha permesso di calcolare equazioni di regressione per ciascuno dei proiettili studiati:

W 5,45 mm (PAM)=1,2 cfE — 141,2 W 5,56 mm (PAM)=1,Z cfE — 257,1 W 7,62 mm (PAM)=0,9 cfE — 105,1 dove W(PAM) — volume della PAM, cm3 cf E — perdita di energia cinetica, J

I maggiori volumi di piste nella gelatina e di SRB nel sapone sono stati registrati negli esperimenti con proiettili americani a distanze di 10 m e 100 m, il che è associato non solo all’instabilità ma anche alla frammentazione di questi proiettili. A distanze di 300 m, dove la frammentazione dei proiettili da 5,56 mm è assente e la loro deformazione è insignificante, i proiettili americani e quelli nazionali di piccolo calibro diventano equivalenti in termini di volumi di PAM e SRB nei simulatori di biotessuti (Tabella 3).

| Tabella 3: Volume di PAM in gelatina e volume di SRB in sapone. | ||||||

| № | Calibro del proiettile, cartuccia, paese | Velocità sul bersaglio, m/s | Portata, m | Numero di esperimenti | Volume del PAM, (W)cm 3 | Volume OPP, (W)cm 3 |

| I | 5,45 mm 7N6 (Russia) | 911 ±5,9 | 10 | 10 | 618±154,9 | 226±87,4 |

| 854±7,8 | 100 | 12 | 873±113,6 | 270±29,0 | ||

| 621±12,5 | 300 | 11 | 580±79,9 | 82±19,8 | ||

| II | 5,56 mm M193 (USA) | 990±1,7 | 10 | 12 | 1453±138,9 | 540±74,5 |

| 791 ±17,3 | 100 | 12 | 955±125,6 | 260±23,2 | ||

| 543±48,7 | 300 | 8 | 550±67,1 | 60±8,5 | ||

| III | 5,56 mm M855 (USA) | 953±5,2 | 10 | 18 | 1375±93,6 | 390±54,6 |

| 835±8,7 | 100 | 12 | 968±126,9 | 225±18,1 | ||

| 671±13,3 | 300 | 19 | 515±123,1 | 128±23,5 | ||

| IV | 7,62 mm rev. 1943 (Russia) | 722±2,9 | 10 | 13 | 435±26,5 | 50±8,4 |

| 618±6,1 | 100 | 12 | 263±15,1 | 33±5,4 | ||

| 361±8,3 | 300 | 10 | 171±11,3 | 20±2,1 | ||

| Nota: le differenze di W (PAM) e W (PAM) nel gruppo IV sono affidabili rispetto ai risultati degli esperimenti nei gruppi I, II e III (Р<0,05) | ||||||

I proiettili di piccolo calibro a tutte le distanze hanno superato in modo significativo i proiettili da 7,62 mm in termini di VPP nella gelatina e OPP nel sapone.

Negli esperimenti condotti sulle ferite da arma da fuoco alle estremità, è stato riscontrato che i proiettili di piccolo calibro nazionali e americani causavano danni più gravi alla pelle e ai tessuti molli rispetto ai proiettili da 7,62 mm. I fori d’ingresso nella pelle quando vengono feriti da proiettili di piccolo calibro sono di solito più piccoli o corrispondono al diametro del proiettile, mentre i fori di uscita sono più spesso estesi, di forma irregolarmente ovale o poligonale con lacerazioni lungo i bordi. Nelle ferite provocate da proiettili di piccolo calibro e da 7,62 mm, abbiamo osservato fratture multifocali di gravità piuttosto simile delle ossa tubolari lunghe delle estremità, con difetti ossei estesi lungo il PC e numerose fratture. Le fratture da arma da fuoco inflitte da proiettili di piccolo calibro erano complicate, di norma, dalla frammentazione del proiettile.

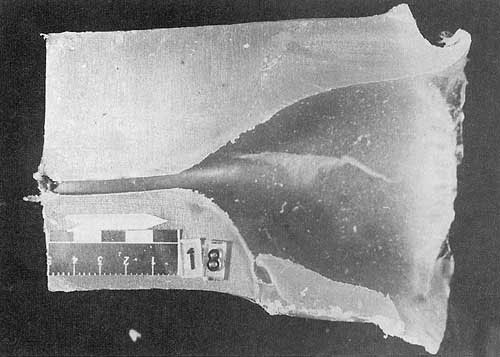

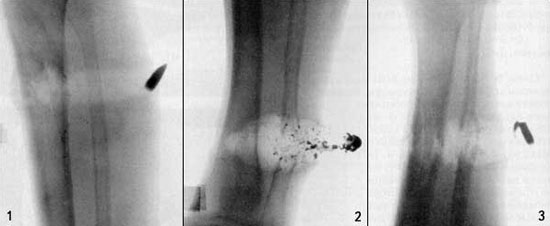

Il modello di frammentazione dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce Ml 93 e M855 sulle radiografie delle lesioni ossee degli arti era abbastanza tipico e si manifestava con la presenza di particelle di proiettile frammentate nell’area della frattura (Fig. 4). Il tasso medio di frammentazione dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce M193 nelle lesioni agli arti superiori e inferiori per tutti gli intervalli studiati era del 57%, mentre quello delle cartucce M855 era del 42%.

Figura 4. Radiografia di una ferita al femore causata da un proiettile M193 da 5,56 mm. Frattura multifocale del femore da arma da fuoco. Frammenti multipli di un proiettile frammentato nell’area della frattura (distanza di fuoco — 10 m).

Fig. 5. Radiografia di una ferita al femore con un proiettile da 5,45 mm di una cartuccia 7H6. Frattura multifocale del femore da arma da fuoco. Nell’area della frattura è presente un caratteristico frammento triangolare dell’ogiva del proiettile (distanza di fuoco — 10 m). La frammentazione dei proiettili da 5,45 mm è stata osservata soprattutto nelle ferite agli arti inferiori con frattura delle ossa lunghe tubolari. Nell’area della frattura, le radiografie hanno mostrato o un proiettile con una parte della testa accartocciata (a distanze di fuoco superiori a 300 m) o frammenti del rivestimento, tra i quali, nella maggior parte dei casi, è stata rilevata un’ombra triangolare di un’ogiva di proiettile staccata (Fig. 5). Il tasso medio di frammentazione dei proiettili 7H6 da 5,45 mm nelle ferite agli arti era del 18%, mentre nelle ferite causate da proiettili da 7,62 mm delle cartucce del 1943 era del 10%.

Le caratteristiche di frammentazione dei proiettili di piccolo calibro da 5,56 e 5,45 mm, rivelate dalle radiografie, giustificano l’uso di queste caratteristiche specifiche che consentono di differenziare queste armi da fuoco durante l’esame forense delle ferite da proiettile.

1 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 7,62 mm. È presente una deviazione dalla direzione originale del movimento del proiettile. 2 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,56 mm. Si osserva la completa frammentazione (distruzione) del proiettile. 3 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,45 mm. Si osserva la frattura dell’ogiva del proiettile. Analizzando i risultati degli esperimenti, possiamo concludere che l’alta frequenza di deformazione e frammentazione dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce americane M193 e M855, a differenza dei proiettili da 5,45 mm della cartuccia 7H6 e dei proiettili da 7,62 mm della cartuccia 1943, è senza dubbio un fattore che complica queste ferite.

Tuttavia, non c’è dubbio che tutti i proiettili di piccolo calibro e ad alta velocità presi in esame, così come i proiettili da 7,62 mm proposti come proiettili di «riferimento», causano gravi danni ai tessuti molli e alle ossa degli arti. Pertanto, tracciare una chiara linea di demarcazione tra proiettili «umani» e «disumani», così come stabilire criteri che definiscano i limiti ammissibili dell’effetto dannoso delle PC (volume di lesioni da arma da fuoco), è difficilmente realizzabile al momento. Non c’è dubbio che le armi leggere continueranno a evolversi nella direzione di migliorare le loro qualità di combattimento.

1 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 7,62 mm. È presente una deviazione dalla direzione originale del movimento del proiettile. 2 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,56 mm. Si osserva la completa frammentazione (distruzione) del proiettile. 3 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,45 mm. Si osserva la frattura dell’ogiva del proiettile. Analizzando i risultati degli esperimenti, possiamo concludere che l’alta frequenza di deformazione e frammentazione dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce americane M193 e M855, a differenza dei proiettili da 5,45 mm della cartuccia 7H6 e dei proiettili da 7,62 mm della cartuccia 1943, è senza dubbio un fattore che complica queste ferite.

Tuttavia, non c’è dubbio che tutti i proiettili di piccolo calibro e ad alta velocità presi in esame, così come i proiettili da 7,62 mm proposti come proiettili di «riferimento», causano gravi danni ai tessuti molli e alle ossa degli arti. Pertanto, tracciare una linea di demarcazione netta tra proiettili «umani» e «disumani», nonché stabilire criteri che definiscano i limiti ammissibili dell’effetto dannoso della PC (volume di lesioni da arma da fuoco), è difficilmente realizzabile al momento.

1 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 7,62 mm. È presente una deviazione dalla direzione originale del movimento del proiettile. 2 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,56 mm. Si osserva la completa frammentazione (distruzione) del proiettile. 3 — Frattura da arma da fuoco del terzo medio della tibia con un proiettile di calibro 5,45 mm. Si osserva la frattura dell’ogiva del proiettile. Analizzando i risultati degli esperimenti, possiamo concludere che l’alta frequenza di deformazione e frammentazione dei proiettili da 5,56 mm delle cartucce americane M193 e M855, a differenza dei proiettili da 5,45 mm della cartuccia 7H6 e dei proiettili da 7,62 mm della cartuccia 1943, è senza dubbio un fattore che complica queste ferite.

Tuttavia, non c’è dubbio che tutti i proiettili di piccolo calibro e ad alta velocità presi in esame, così come i proiettili da 7,62 mm proposti come proiettili di «riferimento», causano gravi danni ai tessuti molli e alle ossa degli arti. Pertanto, tracciare una linea di demarcazione netta tra proiettili «umani» e «disumani», nonché stabilire criteri che definiscano i limiti ammissibili dell’effetto dannoso della PC (volume di lesioni da arma da fuoco), è difficilmente realizzabile al momento.

Mikhail Tyurin Guns. Armi e munizioni 4-1997

A causa del gran numero di uccisioni di animali durante la caccia, di recente sono state introdotte restrizioni sull’uso di questo o quel tipo di munizioni. Così, nelle regioni di Leningrado, Novgorod e Pskov è vietato l’uso di armi di calibro 7,62×39, indipendentemente dalle munizioni. Fin dai tempi del principe Shirinsky-Shikhmatov, cioè dalla fine del secolo scorso, è stata sollevata la questione: cosa è bene e cosa è male per colpire una bestia con un proiettile. Molte persone non riescono ancora a darsi pace per l’affermazione di S.A. Buturlin sull’azione «a tuono» del proiettile del fucile Berdan, ci sono molte leggende, sia scritte che orali. Ma siamo già in un’altra epoca, caratterizzata dall’uso di parametri tecnici piuttosto che da racconti di memorie di nonno Mazai. Attualmente la redazione e un gruppo di esperti forensi professionisti stanno conducendo una ricerca su diverse munizioni per armi da caccia ad anima rigata e ad anima liscia, mentre il Comitato per la caccia della Regione di Leningrado sta conducendo un’indagine tramite questionario tra i cacciatori professionisti e dilettanti. Il lavoro sarà svolto lentamente, in modo approfondito, con il coinvolgimento di tutte le capacità e le connessioni del gruppo di cui sopra. I centri esperti delle ditte Winchester, Lapua, Norma, che dispongono di un ampio materiale scientifico e sperimentale e di dati sistematizzati sul tiro agli animali selvatici, sono già coinvolti. I dati ottenuti come risultato della ricerca permetteranno di giudicare in modo più oggettivo l’azione dei diversi proiettili e di formulare criteri per colpire un animale in un determinato modo.

Quando un proiettile che viaggia ad alta velocità colpisce un oggetto elastico (come il corpo di un animale), in quest’ultimo si forma una cavità il cui volume può essere decine di volte superiore al volume del proiettile stesso. La cavità, chiamata cavità temporanea pulsante, si forma e scompare transitoriamente (pochi microsecondi).

Come simulatori di un oggetto vivente, i più adeguati, negli esperimenti vengono utilizzati blocchi di gelatina. Per studiare i processi di formazione di cavità temporanee, al fine di valutare la gravità del danno, si utilizzano complesse apparecchiature a raggi X e immagini ad alta velocità. Per una comprensione semplificata dei processi di interazione dei proiettili con un ostacolo vivente nella pratica mondiale si utilizzano altri imitatori — plastilina, sapone o argilla, dove si formano cavità residue. Le cavità residue nella plastilina corrispondono a una cavità pulsante temporanea (TPC) che si forma quando un proiettile colpisce un tessuto molle. Dal punto di vista medico, tali cavità causano rotture di tessuti, fratture ossee, emorragie interne, che corrispondono a un grado di lesione particolarmente grave. Il volume della cavità residua (RCV) è una delle caratteristiche più importanti della gravità di un’eventuale ferita. Tutti i processi sopra descritti sono studiati da un campo di conoscenza separato — la balistica delle ferite, che confina con diversi campi — medicina, balistica, fisiologia, teoria dell’elasticità, plasticità e resistenza dei materiali.

Gli studi sono stati condotti utilizzando blocchi di plastilina balistica (25x25x40 cm). I blocchi sono stati posizionati liberamente. Durante il tiro sperimentale, effettuato da una distanza di 50 m, sono state registrate la velocità del proiettile e la cavità residua. Le condizioni ambientali erano stabili e corrispondevano a quelle estive (temperatura +20°C, pressione atmosferica normale, umidità 75%). Durante gli esperimenti sono stati calcolati il volume della cavità residua, l’energia cinetica, l’energia cinetica specifica del proiettile e la quantità di moto.

Sui blocchi di plastilina si formano generalmente una cavità residua [2], un collo d’entrata [1] e un gambo [H]. La presenza di un collo e di un gambo lunghi indica un’elevata stabilità del proiettile: il proiettile penetra nel corpo e vola oltre, formando un canale di ferita e, di conseguenza, nella maggior parte dei casi, un hit-and-run. La cavità più grande caratterizza l’azione espansiva: più corto è il collo e più grande è la dimensione della cavità, più il proiettile sprigiona la sua energia in un breve periodo di tempo, più alta è la probabilità di colpire.

I test sono stati effettuati con le seguenti cartucce:

1. 7,62×39-8 con proiettile a punta semi-cava (Tula Cartridge Factory); 2. 7,62×39-8 — con proiettile espansivo; 3. 7,62×39 con proiettile a punta cava (Tula Cartridge Factory). 7.62×39 con proiettile a punta cava (Tula Cartridge Factory); 4. 7.62×39 modello militare con proiettile a punta cava con anima in acciaio (Barnaul Machine Tool Works); 5. 7.62×54 con proiettile da caccia a semiguscio (Tula Cartridge Factory). 7.62×54 con proiettile da caccia a semiguscio (Barnaul Machine-Tool Plant); 6. 7.62×51 (.308 Win) con proiettile a semiguscio (Barnaul Machine-Tool Plant); 7. 9.3×53 con proiettile a semiguscio (Tula Cartridge Factory). 9,3×53 con proiettile a punta semi-cava (SAKO, FINLANDIA). (Le cartucce domestiche 9,3×53 utilizzate durante l’esperimento avevano 20 anni e si sono rivelate completamente incapaci); 8. calibro 12 Royal Club con proiettile «Brenneke» (Spagna).

Nel calcolare i valori dei parametri energetici, occorre tenere conto dei valori di energia cinetica, energia cinetica specifica, momento specifico e criteri di dissipazione dell’energia.

La velocità media dei proiettili delle cartucce 7,62×39 è stata di 718 m/s, l’energia cinetica di 2036 J (con una massa del proiettile di 7,9 g), l’energia cinetica specifica di 4,04×103 J/cm 2 . La velocità media dei proiettili delle cartucce calibro 12 era di 410 m/s, l’energia cinetica di 2689 J (con una massa del proiettile di 32 g), l’energia cinetica specifica di 1,03×103 J/cm 2 . La velocità media del proiettile delle cartucce 9,3×53 era di 710 m/s, l’energia cinetica di 4184 J (con una massa del proiettile di 16,6 g), l’energia cinetica specifica di 6,03×103 J/cm 2 .

|

|

|

Le fotografie mostrano differenze reali e visibili, per così dire, prove fisiche innegabili dell’azione di cartucce diverse. Pertanto, i dati forniti, a nostro avviso, confermano l’opinione che le cartucce da caccia disponibili con proiettili ad azione espansiva soddisfano pienamente i requisiti di uccidibilità, hanno un elevato effetto d’arresto (colpente) e, con uno sparo appropriato, garantiscono una sconfitta affidabile della bestia.

Le cartucce militari 7,62×39 (proiettile con anima d’acciaio) hanno un potere d’arresto relativamente basso, ma un’elevata stabilità di volo, anche quando incontrano ostacoli, e un alto potere di penetrazione. L’uso di queste cartucce non dovrebbe essere l’impiego principale nella caccia e il loro uso contro animali di grossa taglia dovrebbe essere evitato. Le cartucce con anima in acciaio dovrebbero essere utilizzate principalmente per la piccola selvaggina, l’addestramento e il tiro sportivo.

Per quanto riguarda le potenti cartucce di calibro 7,62×51, 7,62×53 e 9,3×53 con proiettili semi-rimbalzati, i risultati del tiro con queste cartucce si confrontano positivamente con le cartucce 7,62×39 e ancor più positivamente con i risultati del tiro da canna liscia con proiettile calibro 12. Tuttavia, occorre ricordare che la distanza di 50 metri è il limite per i fucili a canna liscia, a differenza dei fucili a canna rigata, dove il proiettile mantiene circa la stessa capacità di uccidere fino a 300 metri. Tuttavia, va tenuto presente che la distanza di 50 metri è il limite per i fucili ad anima liscia, a differenza dei fucili a canna rigata, dove il proiettile mantiene approssimativamente lo stesso potere di uccisione a distanze fino a 300 metri e oltre.

Tutti gli insuccessi venatori nell’uso di cartucce in calibro 7,62×51, 7,62×53 e 9,3×53 con proiettili semi-rimbalzati devono essere attribuiti all’insufficiente addestramento del tiratore, alla sua incapacità di trovare correttamente i cosiddetti punti di «uccisione» e di determinare la distanza di tiro (su cui esistono molte pubblicazioni diverse nella letteratura venatoria).

Effetto d’impatto dei proiettili © Russian Gun Magazine — 3’99

Data di pubblicazione: 12-8-2023

Data di aggiornamento: 12-8-2023