Che cos’è l’orienteering? Nella letteratura in cui viene solitamente descritto — nei libri di riferimento e nei manuali di topografia — il termine «orienteering» è usato in modo ampio e talvolta in sensi diversi. Si parla di map orienteering, ovvero la capacità di trovare la propria posizione su una mappa in un’area aperta con un’ampia visuale. Si parla di map orienteering, ovvero di trovare la propria posizione (ruotando la mappa sul piano orizzontale), in cui il lato nord della cornice sarebbe rivolto verso il nord del terreno. Orienteering con bussola: in questo caso si riferisce solitamente alla determinazione dei lati dell’orizzonte (nord-sud, ovest-est), ma a volte per orienteering con bussola si intende la capacità di mantenere la direzione desiderata sul terreno con l’aiuto di una bussola. Esistono espressioni come orienteering in montagna, nella foresta, nel deserto, ecc. Significa la capacità di tenere conto delle peculiarità di questo o quel tipo di paesaggio naturale. L’orientamento in base ai luminari celesti (sole, stelle, luna) non è raro. Significa la capacità di determinare i lati dell’orizzonte grazie ad essi. L’espressione «orientamento in base agli oggetti locali» è usata abbastanza spesso. Il più delle volte indica la capacità di determinare approssimativamente i lati dell’orizzonte grazie a formicai, chiome di alberi, ceppi di muschio, pietre e oggetti simili. Ma a volte si riferisce alla capacità di mettere in relazione la propria posizione con una mappa,

Non discuteremo su quale uso della parola «orienteering» sia più preciso o più corretto. Supponiamo che per orienteering si intenda la capacità di usare una bussola e una mappa per navigare in un terreno sconosciuto e raggiungere una destinazione, cioè un’abilità praticamente necessaria per un turista. Tra l’altro, tutte le azioni discusse in precedenza, a partire dalla capacità di dispiegare correttamente la mappa fino all’uso di oggetti locali, sono dirette allo stesso obiettivo: garantire l’orientamento, cioè la capacità di arrivare al posto giusto senza vagare in modo caotico su terreni sconosciuti.

Tra tutte le conoscenze e le abilità che un turista deve acquisire, l’orienteering è la più complessa e difficile da padroneggiare e richiede quindi la pratica più accurata, un grande sforzo da parte degli allievi e una grande attenzione da parte del leader.

Molte abilità escursionistiche possono essere apprese gradualmente, senza una formazione specifica, se si partecipa regolarmente a escursioni. Se si viaggia con compagni più esperti, si può imparare a preparare correttamente lo zaino, ad accendere il fuoco, a montare la tenda, a vestirsi e a indossare le scarpe in base al tempo e alla stagione. Montando una tenda o accendendo un fuoco insieme a loro e guardandoli lavorare, non è difficile capire come si fa. Le osservazioni che fanno ai nuovi arrivati mentre lavorano aiutano a eliminare rapidamente gli inevitabili errori iniziali («Metti il picchetto più vicino a te. No, no. Di più. Così va bene!». «Tira più forte! Guarda, si sta afflosciando». «Tira più lateralmente, altrimenti si formano delle pieghe»). Un principiante sente sempre queste osservazioni quando lavora con un campeggiatore esperto. Non se ne può fare a meno: altrimenti non si riesce a montare la tenda. L’apprendimento procede da solo, tanto che il «maestro» e lo «studente» non sempre se ne accorgono. Dopo che il principiante ha teso la tenda in questo modo diverse volte, comincia a capire dove è meglio mettere i picchetti, quanto devono essere tese le corde e così via. Lo stesso si può dire per la manutenzione del fuoco, la costruzione di un focolare, l’imballaggio dello zaino e molte altre cose. Questo non è il caso dell’orienteering.

La semplice osservazione delle azioni di una persona che sa orientarsi non dà quasi nulla a un principiante. Il punto è che l’orienteering è un’azione mentale, svolta principalmente nella propria testa. Certo, il suo risultato saranno i movimenti sul terreno, ma si tratta di azioni secondarie, esecutive, è l’attuazione di decisioni prese nella mente. In un certo senso è simile a una partita a scacchi. Il giocatore di scacchi pensa a tutte le mosse, sia alle proprie che alle possibili risposte dell’avversario, e l’intera catena delle sue riflessioni, in seguito alle quali decide di fare questa e non un’altra mossa, rimane nascosta agli spettatori. Lo spettatore vede solo la mossa effettuata e non sa perché sia stata fatta questa particolare mossa e non un’altra, e di solito solo un giocatore di scacchi sufficientemente esperto lo intuisce. Lo stesso vale per l’orienteering. Un principiante può notare che il leader ha camminato prima in una direzione, poi ha iniziato a spostarsi un po’ di lato, dopo un po’ ha girato bruscamente a destra, ecc. Ma perché abbia iniziato a prendere quella direzione e non l’altra, perché abbia iniziato a farlo non subito dopo l’uscita, ma solo dopo qualche tempo, è molto difficile capire tutto questo solo osservando le azioni di una persona sul terreno. In ogni caso, per un principiante è difficilmente possibile. Da qui alcune conclusioni pratiche. È praticamente impossibile aspettarsi che le abilità di orientamento arrivino da sole nel corso dell’esperienza escursionistica. Questa è la differenza tra l’orienteering e la maggior parte delle altre abilità escursionistiche¹.

¹ Questo non deve essere inteso in modo assoluto. Dopo tutto, è possibile imparare a orientarsi nel processo di autoapprendimento. Ci vorrà solo molto tempo (secondo le osservazioni dell’autore, circa 2 o 3 anni di attività turistica regolare, a condizione che si faccia sistematicamente riferimento alla letteratura topografica e si cerchi costantemente di applicare le tecniche ivi descritte). L’addestramento dei principianti, come descritto di seguito, richiede (sempre secondo le osservazioni dell’autore) al massimo 40 ore di lavoro sul terreno. Dopodiché il giovane turista può orientarsi liberamente.

Quindi, l’orienteering deve essere insegnato. Una domanda naturale è: quando e come farlo? Qui tutto dipende dal calendario di un turista, di un club o di una sezione. È necessario ricordare che se si prevede di effettuare una grande escursione durante le vacanze, sarà troppo tardi per insegnare l’orienteering. Il limite di tempo e l’intera situazione di solito non permettono di farlo. Di solito un gruppo di questo tipo assicura il passaggio del percorso con l’aiuto di 2-3 ragazzi che sapevano già orientarsi. Questi, ovviamente, aggiungeranno la loro esperienza escursionistica, ma per gli altri l’orienteering rimarrà un misterioso mistero dietro sette sigilli. Se nel corso del caso si scopre che nessuno, compresi i ragazzi più esperti e il leader stesso, riesce a orientarsi con sufficiente sicurezza, dopo uno o due casi di perdita di orientamento e di vagabondaggio caotico l’escursione si riduce di solito a «camminare» per chilometri da un albero a un villaggio su strade di campagna. È improbabile che lasci ricordi brillanti ai suoi partecipanti.

L’orienteering si insegna meglio in un campo o in una serie di escursioni domenicali. In queste condizioni, l’orienteering può essere l’obiettivo principale di ogni uscita, quello a cui tutti gli altri sono subordinati. Nella terminologia utilizzata nel primo capitolo, si tratterebbe di escursioni a scopo didattico. Trasformare un’escursione di più giorni in un’escursione di allenamento è di solito difficile, perché gli obiettivi pratici prevalgono su quelli di allenamento. E se intendiamo l’allenamento all’orientamento, l’efficacia di diverse escursioni di un giorno sarà notevolmente superiore a quella di un’escursione di più giorni di pari durata. È solo auspicabile non riunire gruppi numerosi, in modo che ognuno dei bambini possa cimentarsi più volte nella conduzione.

Infine, un ultimo punto. Si dice che per imparare a nuotare bisogna entrare in acqua. Imparare a nuotare sulla riva è inutile. Allo stesso modo, imparare a navigare può essere fatto solo a terra. Non in un’aula. L’aula può svolgere solo un ruolo ausiliario. Se questo è chiaro a tutti per quanto riguarda il nuoto, non lo è per l’orienteering. Un errore comune del leader inesperto è quello di dedicare all’addestramento all’orientamento la maggior parte del tempo in aula: ad esempio, due sessioni settimanali di due ore in aula e una domenica al mese sul campo. Devo spiegare che questo è simile all’imparare a nuotare sulla terraferma?

Errori nell’orienteering

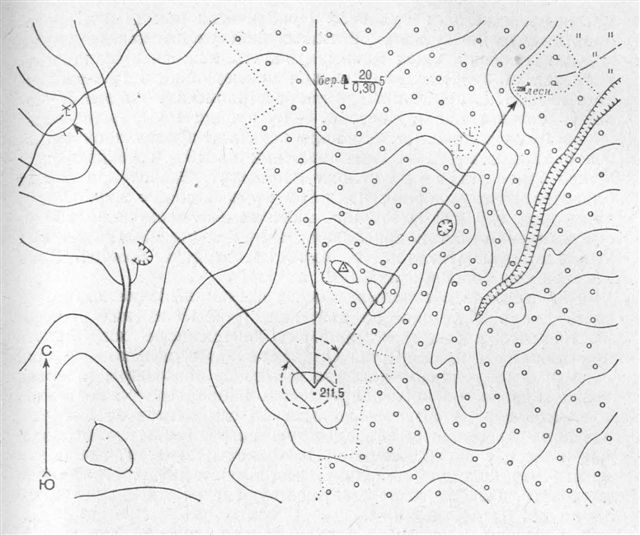

Quindi, un compito comune di orienteering che un turista deve risolvere è quello di andare da un punto all’altro usando solo una bussola e una mappa. Il terreno non è familiare ed è anche chiuso, cioè senza un’ampia visuale. Supponiamo di trovarci a un’altitudine di 211,5 e di dover arrivare al rifugio della forestale (vedi Fig. 8).

A ovest della nostra quota il terreno è aperto e ben visibile, non sarebbe difficile raggiungere la quota con il mulino. Ma la casa del guardaboschi è dietro il bosco e non riusciamo a vederla dall’altezza di 211,5. Come possiamo raggiungerla? Come possiamo raggiungerla? In teoria non è un compito difficile. Per prima cosa misureremo sulla mappa l’angolo tra la direzione verso nord e la direzione verso la casa del guardaboschi, come mostrato nella figura, il cosiddetto azimut. Gli azimut si misurano in gradi e si contano in senso orario. In questo caso sarà di circa 35°. Quindi, se attraversiamo il bosco con un angolo di 35° verso nord (o, come si dice comunemente, con un azimut di 35°), dovremmo arrivare dove dobbiamo andare. La bussola ci aiuta a mantenere la giusta direzione sul terreno. Tutto sembra molto semplice. Ma è semplice solo a prima vista, perché a questo scopo, in primo luogo, è necessario saper leggere bene la mappa, in secondo luogo, è necessario saper usare correttamente la bussola, e in terzo luogo, è necessario essere in grado, conoscendo il proprio azimut, di mantenere la direzione necessaria durante il viaggio.

Quindi, tre abilità diverse. Non ci soffermeremo sulle prime due e rimandiamo il lettore ai libri di riferimento e ai manuali di topografia, dove sono descritte, di norma, in modo sufficientemente dettagliato e approfondito. Concentreremo la nostra attenzione sul terzo punto: la capacità di scegliere e mantenere la giusta direzione nel corso del movimento. Il punto è che è il più complicato ed è descritto nella letteratura topografica molto peggio dei primi due.

Per cominciare, il movimento azimutale non può essere eseguito con precisione matematica. Inevitabilmente si ottiene un errore significativo. Quali sono le cause di questo errore?

Innanzitutto, possono esserci delle imprecisioni durante la misurazione dalla mappa. Non si tratta di errori ridicoli, che spesso vengono commessi dai principianti, ma di quelle imprecisioni che sono contenute in una misurazione perfettamente corretta. Ad esempio, l’imprecisione che deriva dallo sgualcimento della carta, dall’errore dell’occhio umano, dall’errore di scala, ecc. è di circa 0,5 mm. Ciò significa che su una carta M l : 100.000 questo errore di misurazione dà una deviazione di circa +50 metri, su una carta M l : 200.000 — +100 metri, ecc.

Ma si tratta comunque di errori relativamente piccoli. Un errore molto più grande ce lo dà la bussola. Il valore di divisione della bussola di Adrianov è di 3°, ma non è mai possibile mantenere una tale precisione sul terreno. In pratica, nelle condizioni più favorevoli e con il lavoro più accurato, ci può sempre essere un errore di almeno 5°. E un errore di 5° comporta una deviazione dalla direzione desiderata di circa 1/10 del percorso effettuato, cioè se ci si muove a una distanza di 1 km questa deviazione sarà di 100 m. Pertanto, se dopo aver percorso 1 km non si è arrivati all’oggetto necessario, questo deve essere cercato all’interno di un cerchio di 100 m di raggio. Spostandosi di 10 km, lo spostamento laterale sarà pari a un intero chilometro. Quindi, nelle condizioni più favorevoli, dovremo cercare in un cerchio con un diametro di 2 km! E questo con la massima precisione possibile del controllo direzionale. In condizioni meno favorevoli, la deviazione può essere molto maggiore. L’area di ricerca aumenterà ancora di più!

Cosa fare in questa situazione? La pratica conosce due diversi modi di agire. Il primo si basa sulla minimizzazione dell’errore ammissibile quando ci si sposta lungo l’azimut. Consiste nell’uso di una serie di tecniche volte ad aumentare la precisione nel mantenere la direzione desiderata. Il secondo metodo consiste nel fatto che una persona si allontana consapevolmente dall’azimut, superando consapevolmente l’errore possibile, ma la deviazione è nota e contabilizzata. E pianifica in anticipo dove e come effettuare la correzione necessaria, utilizzando le peculiarità del terreno dato. A questo scopo, esistono anche tecniche proprie, che verranno discusse di seguito.

È chiaro che entrambi i metodi si basano su atteggiamenti diversi nei confronti dell’errore inevitabile durante il movimento: accettando il primo, si presume che questo errore possa essere ridotto, se non a zero, almeno a un valore insignificante che può essere trascurato; accettando il secondo, sembra che si sia d’accordo sul fatto che l’errore sia insito nell’orientamento stesso e quindi irrecuperabile. Pertanto, non concentriamo i nostri sforzi per evitarlo, ma per rendere l’errore responsabile.

Consideriamo ora le tecniche corrispondenti a ciascuno di questi due metodi.

Il primo metodo di orientamento

Per aumentare la precisione del movimento azimutale, i manuali di topografia raccomandano le seguenti tecniche.

Il primo è l’uso di punti di riferimento intermedi. Avendo determinato con la bussola la direzione sul terreno che corrisponde al nostro azimut, è necessario segnare un oggetto (un albero, un cespuglio, ecc.) che si trovi esattamente nella direzione necessaria. Questo oggetto sarà il nostro primo punto di riferimento intermedio. È solo necessario che il punto di riferimento sia sufficientemente visibile e non venga perso di vista quando ci si avvicina ad esso. Una volta raggiunto il primo punto di riferimento intermedio, si determina allo stesso modo il secondo punto di riferimento intermedio e ci si sposta fino a raggiungerlo. Dopo aver raggiunto il secondo punto di riferimento intermedio, si trova il terzo punto di riferimento, ecc.

La seconda tecnica consiste nel controllare la strada percorsa per mantenere la direzione sul tronco (il tronco è un piano verticale che passa per due punti del terreno). Dopo aver iniziato a muoversi lungo l’azimut, si lasciano sul percorso, a intervalli noti, alcune pietre miliari — un paletto o altro. Guardando indietro nel corso del movimento, ci si assicura che la direzione del movimento non si discosti dalla linea segnata dalle pietre miliari lasciate. Qualsiasi deviazione dalla direzione richiesta può essere facilmente individuata in questo punto. In caso di caduta di neve, invece di utilizzare la linea segnata, è possibile seguire la linea osservando la traccia o una catena di tracce lasciate dietro di sé.

La terza tecnica consiste nell’utilizzare un compagno per mantenere la direzione corretta. Il leader segna la direzione desiderata e la mostra a uno dei compagni. Quest’ultimo inizia a muoversi nella direzione indicata e il leader, essendo dietro, corregge il movimento. È molto più facile accorgersi di una deviazione dalla direzione richiesta fatta da chi sta davanti piuttosto che dalla propria. Questa tecnica può essere considerata una variante del movimento lungo la linea. È chiaro che se si mandano avanti non una, ma due o tre persone o più, la precisione nel mantenere la direzione aumenterà. Sarà massima se il leader si trova alla fine del gruppo e vede l’intera catena di turisti davanti a sé. In questo caso è facile notare una discrepanza relativamente piccola tra l’azimut richiesto e la direzione in cui si muove il gruppo. Ma la pratica ha dimostrato che se più di due persone avanzano, diventa difficile per il leader controllarle. Spesso non viene ascoltato, reagiscono male ai suoi comandi, a volte c’è un alterco e il gruppo deve essere fermato. Di solito una, raramente due persone vengono utilizzate come «front-runner».

La quarta tecnica mira a eliminare l’errore che si verifica quando si evitano piccoli ostacoli — gruppi di alberi, cespugli, detriti e così via. Per evitare l’accumulo di questo errore, si consiglia di aggirarli alternativamente da destra e da sinistra.

La quinta tecnica consigliata nei manuali è quella di contare i passi. Immaginiamo che, seguendo un azimut di 35° da alt. 211,5 alla casa della forestale (cfr. Fig. 8), il gruppo si trovi leggermente a sinistra. In questo caso, il gruppo potrebbe passare vicino alla casa senza accorgersene e andare da qualche parte oltre il bordo della mappa, perdendo completamente l’orientamento. Per evitare che ciò accada, è importante sapere quanta strada ha percorso il gruppo. A questo scopo si consiglia di contare i passi. Prima di tutto, è necessario scoprire la lunghezza del proprio passo. Su un tratto di terreno di cui si conosce la lunghezza, come ad esempio il tratto tra i pali del chilometro lungo la strada, bisogna contare quanti passi si devono fare per coprire questa distanza e poi calcolare la lunghezza media del passo. Se il tratto era breve (100 metri o meno), dovrete ripetere la misurazione più volte e prendere la media di tutte le misure. Ora, conoscendo la lunghezza del passo, si può, camminando lungo l’azimut, tenere il conto dei passi per conoscere la distanza percorsa e non iniziare a cercare l’oggetto desiderato troppo presto o, al contrario, dopo essere passati da qualche parte vicino ad esso, non andare oltre lungo la direzione presa. Si consiglia di non contare ogni passo separatamente, ma di contare i passi a coppie, contando sotto il piede sinistro o sotto quello destro.

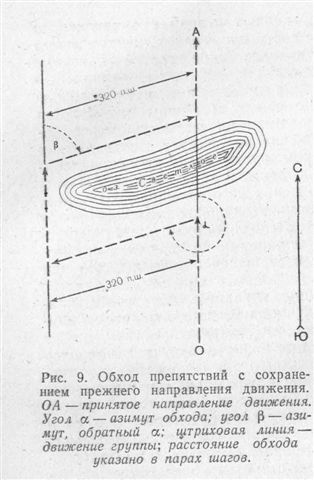

La tecnica successiva — la sesta — è pensata per il caso in cui si incontri sul cammino un ostacolo insormontabile, di dimensioni significative. Si tratti di un lago, come illustrato nella Fig. 9. In questo caso si raccomanda di aggirarlo nel modo seguente.

In questo caso si consiglia di aggirarlo nel modo seguente. Camminare lungo l’ostacolo, annotando un nuovo azimut e contando le coppie di passi. Quando si raggiunge il bordo dell’ostacolo, ci si gira e si segue l’azimut precedente. Quando l’ostacolo è stato aggirato, si prende un azimut opposto a quello lungo l’ostacolo (un azimut che differisce dall’azimut dato di 180° è considerato inverso). Dopo aver percorso l’azimut inverso per lo stesso numero esatto di coppie di passi, tornare indietro all’azimut originale.

La settima tecnica tra quelle raccomandate nei libri di riferimento e nei manuali di topografia è la seguente. Se è necessario superare un percorso lungo, ad esempio, 4 km, l’azimut non viene preso immediatamente fino al punto finale, ma l’intero percorso viene suddiviso in una serie di segmenti, limitati da alcuni chiari punti di riferimento. Ad esempio, se è necessario passare dall’altezza di 211,5 attraverso il bosco fino alla casa della guardia forestale (cfr. Fig. 8), il movimento non viene effettuato direttamente lungo l’azimut di 35°, come mostrato in figura, ma prima verso il punto di triangolazione, poi verso la fossa, da questa verso la radura e, infine, verso l’oggetto desiderato — la casa della guardia forestale. Lo scopo di questa tecnica è quello di distribuire in quattro segmenti l’errore di spostamento laterale previsto di circa 400 metri su una distanza di 4 chilometri. In ciascuno dei segmenti può essere (così come sull’intera distanza) 1/10 della distanza percorsa, ma poiché ciascuna di queste distanze è di circa 1 km (un po’ di più o un po’ di meno), l’errore si ridurrà a circa 100 m per ogni singolo caso. E cercare entro 100 metri significa cercare entro limiti umanamente prevedibili.

Infine, l’ottava tecnica consiste nel preparare in anticipo tutti i dati necessari per il movimento e nell’organizzarli sotto forma di una carta di movimento per azimut e sotto forma di una tabella appropriata. È molto più difficile farlo sul percorso. Ci possono essere pioggia, gelo, vento, buio, stanchezza, che contribuiscono alla comparsa di errori, e anche solo un ambiente scomodo — non c’è posto per stendere la mappa, si deve lavorare tenendola sul peso, ecc. Pertanto, tutto questo lavoro viene svolto in anticipo. All’inizio si studia il percorso del prossimo movimento sulla mappa, lo si divide in brevi sezioni, si determinano gli oggetti ben visibili e facilmente identificabili sul terreno, che serviranno come punti di riferimento per segnare l’inizio e la fine di ogni sezione. Quindi si determinano sulla mappa le distanze da punto di riferimento a punto di riferimento (cioè la lunghezza di ogni sezione), espresse in coppie di passi, e si determina sulla mappa l’azimut da un punto di riferimento all’altro. Infine, si prende un foglio di carta e, dopo aver preparato una tabella, vi si scrivono le sezioni del percorso, gli azimut corrispondenti, la lunghezza di queste sezioni in coppie di passi. Il lavoro si completa con la stesura di uno schema basato sui dati tabellari. Viene disegnato su un piccolo foglio di carta per facilitarne l’uso sul percorso. Lo schema riporta i punti di inizio e fine del percorso, nonché tutti i punti di riferimento che separano un tratto dall’altro. La scala dello schema è arbitraria, ma quando si mostrano i punti di riferimento sullo schema, si cerca di trasmettere correttamente la loro posizione reciproca. I punti di riferimento sono collegati da linee rette e

Si tratta di un insieme di tecniche raccomandate dai manuali di topografia per migliorare la precisione e la correttezza della guida azimutale.

Il secondo metodo di orientamento

La prima caratteristica di questo metodo è un diverso atteggiamento nei confronti dell’azimut. Non viene più considerato come una linea di percorrenza ideale che deve essere mantenuta con la massima precisione possibile. Qui l’azimut è considerato solo come una delle direzioni che il turista prende mentalmente in considerazione mentre si trova sul terreno.

The other two are the directions to the sides of the horizon (north, south, west, east) forming a right angle within which the azimuth is located. Moving on the terrain, the tourist all the time mentally imagines the two main directions, which are limited to the quarter within which the movement is carried out. Thus, moving to the north-east, he always imagines in which direction is the north and which is the east, moving to the south-west — where is the west and where is the south, etc. The third direction that must be clearly visualized is the azimuth to the point sought. But to visualize clearly does not mean to follow it.

It is necessary to imagine this azimuth in order to be able to deviate from it quite consciously, but to deviate, taking into account the magnitude of this deviation, so that it would be possible at the right moment to make a corresponding correction in one’s actions. This is the second and perhaps the main feature of this method of orientation.

What determines the direction and magnitude of the allowable deviation? Basically two factors — convenience of movement and convenience of orientation. Let us explain what this means.

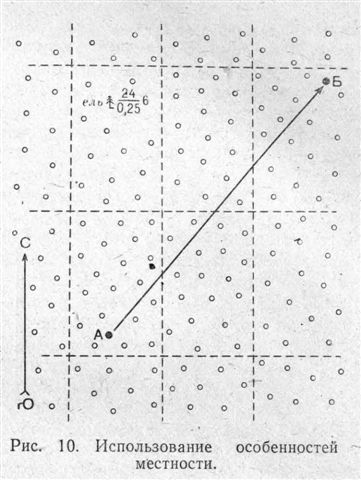

Quando si utilizza il primo metodo di orienteering, si deve passare attraverso cespugli e paludi, frequenti sottoboschi e fitte ortiche, legno morto e burroni ramificati nel tentativo di mantenere il corretto orientamento. È impossibile sfruttare le strade, a meno che non portino esattamente nella direzione giusta, il che è molto raro. Nel secondo metodo di orienteering, avendo deciso di deviare dall’azimut, il turista può scegliere una direzione di movimento più conveniente, se ovviamente non si discosta troppo dall’azimut desiderato. In questo caso, di solito è possibile utilizzare molte delle strade forestali e di campagna, dei sentieri, delle radure che si trovano sul percorso o, infine, scegliere semplicemente una direzione di movimento che sia conveniente per il suo rilievo, il grado di fitto sottobosco, lo stato del terreno, ecc. Facciamo un esempio estremamente semplice. Un gruppo sta attraversando una foresta, divisa in blocchi, in direzione nord-est dal punto A al punto B (Fig. 10).

È possibile, naturalmente, muoversi lungo un azimut di 40°, cercando di mantenere la linea di viaggio il più accuratamente possibile. Questo è il primo modo. Ma si possono anche utilizzare le strade di sagebrush. È più facile che attraversare una boscaglia. Tenendo conto della lunghezza e della larghezza dei blocchi, è possibile spostarsi verso nord-est alternando nord ed est con lo stesso effetto finale. Questo è il secondo metodo. L’esempio precedente è semplificato, ma illustra bene l’idea di base: la deviazione dall’azimut per la comodità del movimento.

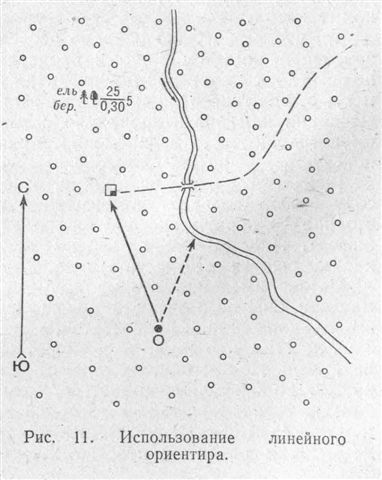

Ora parliamo della deviazione per comodità di orientamento. In questo caso il turista devia dall’azimut e sceglie, entro un determinato quarto di orizzonte, una direzione che lo aiuterà al momento giusto a determinare in modo inequivocabile la sua posizione, utilizzando qualche oggetto caratteristico del luogo, o il cosiddetto punto di riferimento lineare (cioè utilizzare come punto di riferimento un oggetto che abbia una lunghezza significativa sul terreno — un fiume, una strada, un lago allungato, una linea di comunicazione, ecc. Illustriamo questo aspetto con un semplice esempio (Fig. 11).

Non è consigliabile prendere un azimut dal punto O direttamente verso la fattoria: con una deviazione relativamente piccola dalla direzione presa a sinistra, si può passare molto vicino alla fattoria senza notarla. È molto più ragionevole deviare significativamente da questo azimut, in modo da raggiungere il fiume, risalire la corrente e dal ponte lungo il sentiero arrivare alla fattoria. Quando ci si sposta verso il fiume, si può mantenere la direzione della bussola in modo molto approssimativo, senza preoccuparsi di una grande precisione: se si devia dalla direzione presa a destra, si arriverà comunque al fiume, se a sinistra — al sentiero. Un errore di 10-15° non ha alcun ruolo in questo caso.

Naturalmente, decidendo consapevolmente una deviazione significativa dall’azimut, il turista comprende approssimativamente sia la direzione, sia la dimensione dell’errore consentito e, soprattutto, sa come estinguerlo. Inoltre, comprende chiaramente che tutti i calcoli preliminari sono approssimativi e si rende conto in anticipo di cosa accadrà in caso di deviazione, se lo aspetta ed è pronto ad affrontarla.

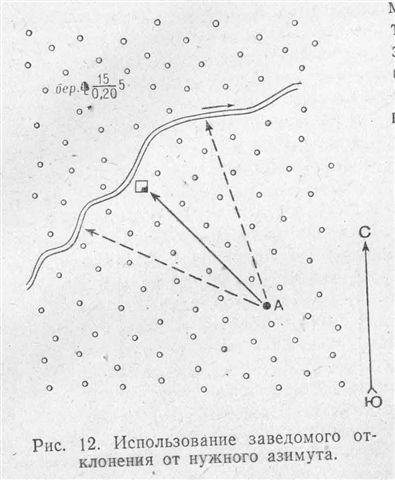

Facciamo un altro semplice esempio (Fig. 12).

Dal punto A dobbiamo raggiungere una fattoria situata sulla riva del fiume. Se si prende un azimut diretto verso la fattoria (linea continua nella figura), c’è un’alta probabilità che quando si raggiunge il fiume e non si vede la fattoria, il turista non sappia in quale direzione ha deviato e la ricerca richiederà molto tempo. È molto più vantaggioso andare con una deviazione evidente dall’azimut desiderato, in modo da sapere in anticipo che la deviazione è avvenuta a destra o a sinistra della fattoria (linee tratteggiate nella figura). Anche in questo caso, come nell’esempio precedente, non ci si deve preoccupare della grande precisione della navigazione con la bussola, e questo facilita notevolmente l’azione e fa risparmiare tempo.

Quelle che sopra sono state definite le peculiarità del secondo metodo di orientamento — rappresentazione mentale di tre direzioni (due ai lati dell’orizzonte, la terza sull’oggetto necessario), deviazione dall’azimut misurato per comodità di movimento o di orientamento (con restituzione programmata dell’errore), allo stesso tempo possono essere considerate le tecniche utilizzate in questo metodo.

Consideriamo altre due tecniche legate al secondo metodo di orienteering, che aiutano a stimare la distanza percorsa (nel primo metodo c’era una tecnica di questo tipo — il conteggio delle coppie di passi). La prima è il conteggio del tempo di movimento. La seconda è un’ampia osservazione del terreno e il suo confronto con la mappa.

Concentriamoci innanzitutto sul tempo di movimento. Un escursionista esperto di solito ha già una percezione del ritmo del suo movimento. Riesce a distinguere chiaramente la velocità di 3 km/h, 4 km/h, 5 km/h, cioè a determinarla con una precisione di 1 km/h. Un turista molto esperto è in grado di determinarla con una precisione di 0,5 km, e capita che sia ancora più preciso, per esempio: «più di 3, meno di 3,5» (3,2-3,3 km/h), «più di 3,5, meno di 4» (3,7-3,8 km/h). È chiaro che un giovane turista non ha un senso del ritmo così sviluppato, ma impara a stimare la velocità del suo movimento con una precisione fino a 1 chilometro all’ora abbastanza rapidamente se l’accompagnatore gli mostra un ritmo di movimento diverso. Se il conduttore stesso non ha il senso del ritmo, durante le escursioni domenicali è possibile, quando se ne presenta l’occasione, superare un tratto di percorso di cui si conosce approssimativamente la lunghezza, annotando l’ora del suo passaggio con l’orologio. Dopo alcuni tentativi di questo tipo, l’escursionista sarà solitamente in grado di stimare approssimativamente la propria velocità.

Il resto è semplice. Prima di intraprendere il percorso, si determina sulla mappa la distanza dal punto desiderato. Si prende nota dell’ora di partenza. Si stima a che ora il gruppo arriverà a questo punto, se va a una velocità di 3, o 4, o 5 km/h. Circa 30-40 minuti dopo l’uscita, o anche prima, si capisce a quale velocità il gruppo sta effettivamente viaggiando. Dopodiché si chiarisce l’orario di arrivo previsto. Conoscere la durata del viaggio e, di conseguenza, la distanza percorsa è necessario per non passare dal punto desiderato in caso di errore imprevisto e per iniziare a cercarlo in tempo.

Un’altra tecnica per stimare la distanza è l’osservazione continua e approfondita del terreno. Avendo studiato in precedenza il percorso su una mappa, l’escursionista immagina in anticipo come cambierà il carattere del terreno man mano che il viaggio procede. Supponiamo che abbia notato che l’inizio del percorso è una discesa verso una debole pianura seguita da una risalita verso l’altro lato della stessa. Questo richiederebbe circa un quarto del percorso. Poi ci sarà una discesa molto dolce nella direzione di marcia fino a circa metà strada. Poi la pendenza aumenterà e, quando la meta finale sarà a circa un quarto del percorso, dovrebbe esserci un avvallamento verso destra, in direzione di un lungo canalone che scorre lì. Osservando attentamente il terreno lungo il percorso, l’escursionista può usare questi segni per determinare quando ha percorso ¼, ½, ¾ del cammino e quindi stabilire quando ha raggiunto la meta finale. Nell’esempio riportato, era necessario tenere conto dei cambiamenti del terreno. Il numero di segnali che possono essere utilizzati per giudicare la distanza percorsa è molto ampio: un cambiamento nella natura del terreno — l’apparizione, ad esempio, di un terreno intriso d’acqua; un cambiamento nella natura della vegetazione, quando, ad esempio, la foresta di conifere viene sostituita da una foresta mista e poi da una foresta di latifoglie, o da piantagioni forestali, per non parlare di transizioni brusche come il passaggio da una foresta a un prato o a un terreno coltivabile, e molto altro ancora. La tecnica descritta può sembrare complicata, ma in pratica dà di solito un buon risultato, soprattutto in combinazione con il controllo temporale. È chiaro che un tale insieme di

Confronto tra due modi di praticare l’orienteering

Per capire meglio l’essenza di questi due metodi di orientamento, confrontiamoli mostrando come lo stesso problema viene risolto con l’aiuto di ciascuno di essi. Il problema è abbastanza reale ed è preso in prestito da uno dei libri di testo di topografia (così come la sua soluzione con il primo metodo).

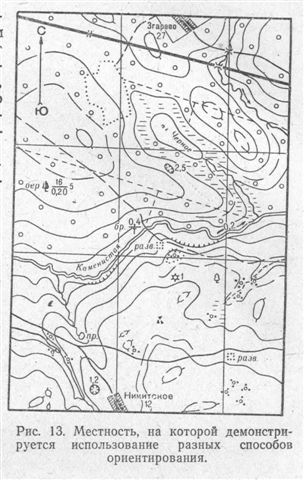

Si supponga di dover andare dal villaggio di Nikitskoe al ponte ferroviario a sud-est di Zgarevo (Fig. 13). Come si consiglia di procedere secondo il libro di testo?

Innanzitutto, il percorso viene suddiviso in sezioni e vengono segnati dei punti di riferimento che fungono da confini delle sezioni. Il punto di riferimento 1 è il confine settentrionale del villaggio di Nikitskoe; il punto di riferimento 2 è il confine settentrionale del villaggio di Nikitskoe. Punto di riferimento 2 — il margine settentrionale del villaggio di Nikitskoe; punto di riferimento 2 — il Kurgan con la firma N. O; punto di riferimento 3 — il guado attraverso il fiume Kamenistaya; punto di riferimento 4 — la fossa con la firma-2,5; punto di riferimento 5 — l’angolo sud-orientale del terreno coltivabile; punto di riferimento 6 — l’attraversamento delle radure della foresta; punto di riferimento 7 — il ponte, presso il quale termina il percorso.

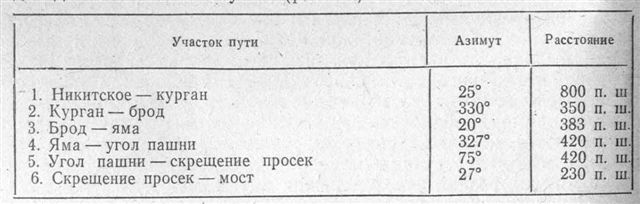

Gli azimut per ogni tratto sono misurati sulla mappa. Per il tratto Nikitskoe — tumulo l’azimut sarà di 25°, per il tratto tumulo — guado 330°, guado — fossa 20°, fossa — seminativo 327°, seminativo — attraversamento di radure boschive 75°, attraversamento di radure boschive — ponte 27°.

Quindi, utilizzando una scala, determinare dalla mappa le distanze da punto di riferimento a punto di riferimento, o in altre parole, la lunghezza di ogni tratto. La misurazione dà: 1200 metri, 525 metri, 575 metri, 680 metri, 680 metri, 345 metri. Tutte queste distanze vengono poi convertite in coppie di passi. Supponendo che una coppia di passi sia di 1,5 metri, si ottiene: 800 coppie di passi, 350 coppie di passi, 383 coppie di passi, 420 coppie di passi, 420 coppie di passi, 230 coppie di passi.

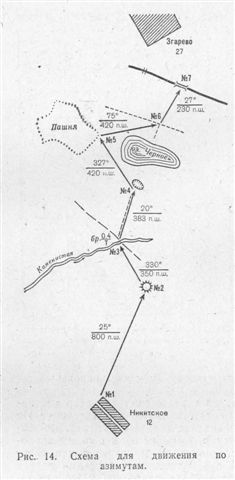

Tutti questi dati vengono riassunti in una tabella e viene elaborato un grafico per lo spostamento lungo gli azimut (Fig. 14).

Al punto di partenza si determina l’azimut richiesto con la bussola, si individua con l’aiuto di un dispositivo di avvistamento un oggetto locale situato rigorosamente in questa direzione (un cespuglio separato, un gruppo di pietre, un ceppo, un albero storto, una pietra bianca, ecc.) e, prendendo questo oggetto come punto di riferimento intermedio, si inizia a muoversi verso di esso, tenendo il conto delle coppie di passi.

Dopo aver raggiunto il primo punto di riferimento intermedio nello stesso ordine, si segna il punto di riferimento intermedio successivo e così via, finché non sono state percorse 800 coppie di passi e si è raggiunto il tumulo, il punto di riferimento 2 dello schema. Qui si imposta il dispositivo di avvistamento su un nuovo azimut e si procede come nel primo tratto, ecc. Quando si viaggia nella foresta, si raccomanda di tenere sempre davanti a sé la direzione della bussola. Inoltre, è consigliabile assegnare dei capi che determinino la direzione di marcia e assegnare dei contapassi a parte.

Tutto questo è il primo metodo di orienteering nella sua forma più pura.

Immaginiamo ora come si comporterebbe un turista che utilizza il secondo metodo di orientamento in questa situazione.

Innanzitutto, valuterà il carattere generale del terreno e degli ostacoli sulla mappa. Cosa ne ricava? Senza entrare nei dettagli, sottolineerà due punti principali. In primo luogo, il terreno è attraversato dal fiume Kamenistaya in una direzione generale da ovest a ovest. Il fiume Kamenistaya è attraversato in direzione generale da ovest verso est. Non c’è quindi un guado per attraversarlo. In secondo luogo, il Lago Nero, con le sue sponde paludose, rende impossibile andare direttamente al ponte ferroviario dopo il guado, e il ruscello che dal lago sfocia nel fiume Kamenistaya nelle sponde paludose esclude l’aggiramento del lago da est. Pertanto, il lago dovrà essere aggirato da ovest, lasciando il lago sulla destra.

In termini generali, il percorso è già chiaro: prima al guado e poi, costeggiando il lago da ovest, al ponte. Una volta arrivato alla periferia settentrionale di Nikitsky, il turista andrà in direzione generale verso nord, senza preoccuparsi particolarmente dell’esattezza della direzione, ma ricordando che una deviazione verso est è comunque preferibile a una deviazione verso ovest. Anche in questo caso, si studierà in anticipo come eliminare l’inevitabile errore. Se si incontra la riva scoscesa del fiume Kamenistaya, significa che, contrariamente alle aspettative, si è deviato troppo a ovest ed è necessario seguire il fiume a valle fino al punto in cui è attraversato da una strada campestre. Questo è il guado. Se raggiunge la strada campestre prima del fiume, ha deviato verso est e deve seguire la strada a sinistra. Essa condurrà direttamente al guado. Se l’escursionista raggiunge il fiume in un tratto senza particolari caratteristiche, significa che la direzione verso nord è stata mantenuta in modo più o meno preciso. È necessario scendere lungo il fiume fino al guado.

Non sono necessari punti di riferimento intermedi, né il conteggio dei passi percorsi. Anche la direzione esatta non deve preoccupare: è importante non commettere un errore molto grossolano (30° o più).

Vediamo ora come si comporterà il turista dopo il guado del fiume Kamenistaya. Innanzitutto, non abbandonerà la strada che, dopo il guado, attraversa la foresta e merita quindi di essere chiamata non strada campestre, ma strada forestale. La decisione di utilizzare questa strada può servire come buona illustrazione di una delle tecniche sopra menzionate utilizzate nel secondo metodo di orientamento: la direzione della strada è molto diversa da quella desiderata, ma, nonostante ciò, il turista può costruire le sue azioni in modo da utilizzarla a un certo punto. Nel nostro caso è consigliabile seguire la strada fino a quando non attraversa la radura. È impossibile deviare dalla strada, il sagebrush è l’unico in questa zona e il luogo della loro intersezione è determinato in modo abbastanza inequivocabile. Da qui si deve prendere un azimut verso l’appezzamento di terreno coltivabile circondato dalla foresta. Poiché l’appezzamento di terreno coltivabile è sufficientemente lungo, anche in questo caso non si può badare molto alla precisione della direzione: qualsiasi azimut compreso nell’intervallo tra 10 e 30° porterà alla meta desiderata. Quindi la cosa più sensata da fare è seguire un azimut di 20° con una tolleranza di +10°. Anche i turisti inesperti sono in grado di mantenere la direzione con tale precisione. Inoltre, un’attenta osservazione del terreno aiuterà a non commettere errori troppo grandi. La mappa mostra un’altura ovale di fronte a sinistra. È improbabile che sia visibile nella foresta, ma la direzione dei pendii dovrebbe essere abbastanza visibile per un osservatore attento. Per la prima parte del percorso, il terreno di salita dovrebbe essere percepito in avanti con il

Se si viaggia su un terreno poco visibile (come sul nostro percorso), è meglio preferire la bussola. Il punto è che in un terreno chiuso, leggermente e moderatamente accidentato, anche un viaggiatore abbastanza esperto può confondere i cambiamenti di rilievo indicati sulla carta con le alture locali visibili sul terreno ma troppo insignificanti per essere segnate sulla carta. Per evitare ciò, è meglio affidarsi alla bussola nei casi dubbi.

Mentre la prima parte del viaggio evita gran parte dell’incertezza dei cambiamenti topografici, la seconda parte del viaggio beneficerà anche di alcuni segnali legati al bosco. L’osservazione degli spazi vuoti tra gli alberi di solito ci permette di riconoscere, a una distanza considerevole, quando dietro di essi c’è uno spazio aperto. Nel nostro caso, la mappa mostra che le paludi che circondano il lago Chernoye sono prive di foreste. Allo stesso modo, il terreno coltivabile da raggiungere rappresenta un’area non boschiva piuttosto ampia all’interno dell’area forestale. Pertanto, se, man mano che il gruppo avanza, si nota che davanti a sé è visibile uno spazio aperto, si può presumere che il gruppo stia seguendo correttamente e che stia raggiungendo l’obiettivo previsto. Se lo spazio aperto diventa visibile a sinistra mentre il gruppo procede, si può supporre che il gruppo abbia deviato troppo a destra, cioè che abbia effettivamente percorso un azimut I 40-5,0°, e che stia entrando nell'»angolo» tra seminativo e torbiera, più vicino al seminativo. Un caso in cui l’area priva di alberi si riveli a destra durante il percorso è improbabile, ma deve essere preso in considerazione: significherebbe che è stato commesso un errore molto grande e grossolano. Il gruppo o ha deviato troppo a nord, cioè è andato rigorosamente a nord (o anche un po’ a nord-ovest), e ora c’è una zona di seminativi sulla destra, oppure ha deviato troppo a est e ora arriva al già citato «angolo», ma più vicino alla torbiera. Tutte queste considerazioni possono servire a illustrare un’altra tecnica utilizzata nel secondo metodo di orienteering: un orientamento ampio e ininterrotto.

L’uso di questa tecnica permette anche di pianificare in anticipo come individuare ed estinguere un eventuale errore in questo tratto di percorso.

Quando si entra in un’area occupata da seminativi, la prima cosa da fare è determinare, cioè capire a quale margine dell’appezzamento è arrivato il gruppo. Il modo più comodo per farlo è mettere in relazione le direzioni visibili dei confini dei boschi e dei seminativi con le direzioni indicate sulla mappa. È necessario solo ricordare che se la mappa è vecchia, questi confini potrebbero essere cambiati in qualche modo. Una volta determinato, si deve andare al margine orientale del terreno coltivabile e seguire il bordo del bosco verso nord-nord-ovest fino a incontrare l’inizio di una radura. Tra l’altro, la strada forestale proveniente da Zgarevo si avvicina al margine del seminativo un po’ più lontano da questo luogo. Pertanto, se, come talvolta accade, l’inizio della radura non è ben visibile dal seminativo, il punto in cui la strada sbuca è di solito ben visibile. Se il gruppo è arrivato in questo punto, significa che l’inizio della radura è stato lasciato indietro ed è necessario tornare un po’ indietro. Se il gruppo è stanco o ha poco tempo a disposizione, il modo più semplice per raggiungere l’obiettivo finale del percorso è quello di percorrere la strada forestale fino al sedime della ferrovia e poi costeggiarla a destra fino al ponte. Ma è più interessante, ovviamente, utilizzare la radura scoperta. Bisogna seguirla fino al punto in cui un’altra radura (che porta al lago) si avvicina da sud. Questo incrocio di radure è stato utilizzato come uno dei punti di riferimento (punto di riferimento 6) durante la risoluzione del problema nel primo metodo. Da qui è stato preso un azimut diretto al ponte e sono state prese le misure per mantenerlo il più preciso possibile. Nel secondo metodo, il turista prendeva un azimut per il fiume sotto il ponte e, come di consueto, non curandosi dell’esatta osservanza della direzione, si recava al fiume e

Abbiamo quindi visto come uno stesso compito di orientamento venga risolto con il primo metodo, basato sul rispetto rigoroso dell’azimut misurato, e con il secondo metodo, basato sulla deviazione deliberata dall’azimut misurato con un rimborso predeterminato dell’errore risultante. È necessario dire che, nella maggior parte dei casi, in un’escursione con uno scopo puramente pratico (raggiungere un punto o un altro) è più ragionevole utilizzare il secondo metodo. Anche se a prima vista sembra meno preciso, in pratica dà un risultato migliore. Il punto è che le tecniche del primo metodo sono caratterizzate da una certa artificiosità ed è difficile metterle in pratica. Le uniche eccezioni sono forse l’uso di punti di riferimento intermedi (la prima tecnica secondo la nostra descrizione) e il movimento in linea con un compagno che cammina davanti a noi (la terza tecnica).

Innanzitutto, risulta difficile contare correttamente i passi. Anche ostacoli semplici, tipici della zona centrale della Russia, come dossi, cespugli, boschi fitti, burroni e piccole buche, fanno sì che il turista perda facilmente il conto. E non solo gli ostacoli.

Se ci si distrae un attimo, si pensa a come aggirare una pozzanghera o un tronco, si sente un’osservazione da parte di un compagno o di un leader, il conto viene immediatamente perso.

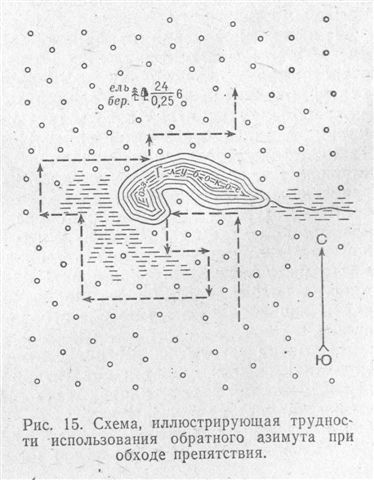

La seconda tecnica è il waymarking artificiale. Le pietre miliari devono essere preparate in anticipo e portate con sé, oppure ci vuole molto tempo per realizzarle sul posto. Inoltre, il controllo della via non è affatto applicabile nei terreni chiusi, cioè proprio dove è più difficile orientarsi. L’alternanza degli ostacoli (sinistra-destra) è meno artificiale, ma raramente gli ostacoli sono della stessa larghezza. L’attraversamento di ostacoli di grandi dimensioni utilizzando l’azimut inverso (la sesta tecnica) sembra essere impeccabile, ma, apparentemente, solo grazie al fatto che per chiarezza viene illustrato con esempi semplici e semplificati. È sufficiente prendere in considerazione non un lago ovale allungato, ma un lago di forma irregolare spesso presente in natura (Fig. 15),

la chiara geometria di questa tecnica viene meno. Il turista si è avvicinato alla riva del lago. Ha girato di 90° a sinistra e si è incamminato, tenendo il conto dei passi. Camminò un po’ — arrivò alla baia dello stesso lago, che non era visibile da lontano. Ho girato di nuovo di 90° — dopo un po’ sono arrivato a una palude. Una nuova svolta, ecc. Se un turista deve compiere tutti i numerosi giri mostrati nella figura, è probabile che si confonda.

La suddivisione del percorso in sezioni (la settima tecnica), ovviamente, consente di ridurre l’errore, ma non può comunque ridurlo a zero. Inoltre, in un terreno chiuso questa tecnica potrebbe non essere affatto applicabile a causa della mancanza del numero necessario di punti di riferimento visibili. Pertanto, sembra molto dubbio utilizzare come punto di riferimento una buca situata nel mezzo della foresta — un caso della soluzione del problema di cui sopra. Molto probabilmente, camminando nel tratto punto di riferimento 3 — punto di riferimento 4, il turista si imbatterà semplicemente in una palude e non si renderà conto di dove ha deviato dal punto di riferimento desiderato e di quanto sia grande questa deviazione. Una collinetta alta 1 metro (punto di riferimento 2) non è un punto di riferimento molto affidabile, nemmeno per un terreno aperto.

Infine, l’ultima delle tecniche di questo metodo consiste nel realizzare una tabella e una carta degli azimut (vedi figura 14). È in parte utile perché costringe il turista a lavorare con una mappa, a valutare il terreno, a misurare le distanze necessarie. Ma la raccomandazione di usare questo schema invece di una mappa sul percorso può portare alle conseguenze più spiacevoli. Tale schema si basa sulla premessa che l’orienteering sia un’azione che permette di avere una certezza inequivocabile della posizione. Basta una piccola imprecisione e il turista, non avendo raggiunto il punto di riferimento successivo, non si renderà conto di dove si trova e di cosa deve fare, perché in questo schema non ci sono informazioni aggiuntive che possano aiutarlo a ritrovare l’orientamento. Se non è possibile portare con sé una mappa durante un’escursione, è più corretto fare una copia della mappa in una striscia di 3-5 km su entrambi i lati del percorso proposto.

Nonostante i noti svantaggi del primo metodo di orientamento, i giovani turisti dovrebbero familiarizzarsi con esso. Il fatto è che il secondo metodo si giustifica soprattutto quando si percorrono lunghe distanze — diversi chilometri o più. Su piccole distanze non è sempre possibile applicarlo. Pertanto, quando si tratta di risolvere una serie di compiti di orientamento che un giovane turista può incontrare (soprattutto in occasione di vari incontri), come le gare di orientamento, il rilevamento glasometrico della zona, è necessario utilizzare il primo metodo o combinare in qualche modo le tecniche relative a diversi metodi di orientamento.

Azimut vero e azimut magnetico

Per concludere la nostra considerazione sull’orienteering, c’è un’altra questione da considerare. Nella discussione precedente abbiamo dato per scontato che la direzione nord indicata su una mappa e la direzione nord determinata con una bussola sul terreno siano la stessa cosa. In realtà non è affatto così, quindi è necessario un chiarimento. (L’essenza dei metodi di orienteering descritti non cambia, ma si aggiunge solo una semplice operazione di calcolo che il turista deve conoscere). Si tratta di convertire gli azimut veri in azimut magnetici e viceversa.

Sopra abbiamo definito l’azimut come l’angolo tra la direzione verso nord e la direzione verso l’oggetto locale desiderato. Con la direzione verso l’oggetto desiderato è tutto chiaro e non ci sono domande. Ma qual è la direzione nord? È la direzione verso il Polo Nord. E questa direzione la determiniamo sul terreno con la bussola. Il fatto è che la bussola non punta al Polo Nord! La lancetta magnetica della bussola punta al polo magnetico, non al polo geografico.

Il concetto di polo geografico, o altrimenti vero, è legato all’idea della forma della Terra e alla natura della sua rotazione: il Polo Nord e il Polo Sud sono i punti attraverso i quali passa l’asse di rotazione del globo.

Allo stesso tempo, la Terra ha le proprietà di un magnete ed esiste un campo magnetico intorno ad essa. Come ogni magnete, ha due poli che non coincidono con i poli geografici. Il polo nord magnetico si trova a 74° di latitudine nord e 100° di longitudine ovest. Il polo sud magnetico si trova a 69° di latitudine sud e 144° di longitudine est. (I poli magnetici si spostano lentamente nel tempo; tuttavia, questi movimenti non sono abbastanza significativi da essere presi in considerazione per scopi pratici di escursionismo).

Esistono quindi poli veri e magnetici che non coincidono tra loro. Di conseguenza, esistono meridiani veri e magnetici. Da entrambi è possibile calcolare la direzione verso l’oggetto desiderato. In un caso ci occuperemo dell’azimut vero, nell’altro dell’azimut magnetico. L’azimut vero è l’angolo tra il meridiano vero (geografico) e la direzione verso un determinato oggetto. L’azimut magnetico è l’angolo tra il meridiano magnetico e la direzione verso un determinato oggetto. È chiaro che l’azimut vero e quello magnetico differiscono della stessa quantità di cui il meridiano magnetico differisce dal meridiano vero. Questa grandezza è chiamata declinazione magnetica. Se la lancetta della bussola devia dal meridiano vero verso est, la declinazione magnetica è detta orientale; se la lancetta devia verso ovest, la declinazione è detta occidentale. La declinazione orientale è spesso indicata con il segno «+» (più), mentre la declinazione occidentale è spesso indicata con il segno «-» (meno). (meno). L’entità della declinazione magnetica non è la stessa in aree diverse. Ad esempio, per la regione di Mosca la declinazione è di +7, +8°, e in generale nel territorio dell’URSS varia entro limiti più significativi.

Tornando al caso in cui abbiamo una mappa e una bussola per raggiungere un punto che non è visibile dal punto in cui ci troviamo, ci troviamo di fronte alla seguente difficoltà. Misurando l’azimut sulla mappa impariamo l’azimut vero. Quando sul terreno determiniamo la stessa direzione con la bussola, impariamo l’azimut magnetico. Da qui la necessità di saper convertire gli azimut veri in azimut magnetici e viceversa.

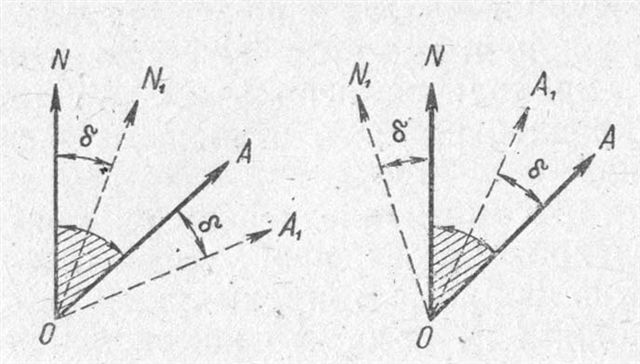

Cosa fare per convertire l’azimut vero in azimut magnetico conoscendo la declinazione magnetica? Osserviamo la figura 16 (a sinistra).

Figura 16. Conversione di azimut veri in azimut magnetici e viceversa: declinazione est a sinistra e declinazione ovest a destra.

Sia OM il meridiano vero, l’angolo NOA l’azimut vero. Se abbiamo una declinazione est (3, è ovvio che la lancetta della bussola non ci indicherà rigorosamente la direzione ON, ma devierà da essa verso est di un angolo pari a δ, e assumerà la posizione ON¹. Di conseguenza, se prendiamo l’azimut di cui abbiamo bisogno, prendendo la linea ON¹ come direzione verso nord, non andremo lungo la direzione OA , ma devieremo da essa della stessa quantità di cui la lancetta della bussola si è discostata dal meridiano vero, cioè anche dell’angolo p. In altre parole, andremo nella direzione OA¹. Per correggere le nostre azioni, è ovviamente necessario andare a sinistra dello stesso angolo p. Allora il movimento avverrà lungo la direzione richiesta OA.

Quindi, in caso di declinazione orientale, l’azimut vero deve essere ridotto del valore della declinazione per ottenere l’azimut magnetico:

Am=Ai-β.

Nel caso di declinazione occidentale (vedi Fig. 17, a destra), la freccia della bussola, invece della direzione ON , corrispondente al meridiano vero, mostrerà la direzione ON¹ , che devia dal meridiano vero verso sinistra di un angolo δ. Di conseguenza, se non apportiamo correzioni al nostro movimento, non ci muoveremo lungo la direzione OA¹ , la direzione OA, che è necessaria per noi, ma devieremo da essa verso sinistra dell’angolo δ e andremo lungo la direzione . Per evitare che ciò accada, e nonostante la freccia della bussola indichi la direzione ON anziché la direzione ON¹ , continuiamo a viaggiare in direzione OA.

Nella direzione OA, dobbiamo andare a destra di un angolo δ.

Quindi, in caso di declinazione occidentale, l’azimut vero deve essere aumentato del valore della declinazione per arrivare al punto giusto:

Am=Ai+β.

Con l’aiuto di un ragionamento simile non è difficile capire come passare dall’azimut magnetico all’azimut vero nel caso di declinazione est e ovest. Tuttavia, questo può essere determinato anche con mezzi puramente matematici. Se alla declinazione est Am==Ai-β, è ovvio che Ai==Aim+β. Se alla declinazione occidentale Am=Ai+β, allora Ai==Aim-β. Va solo ricordato che se i giovani turisti trovano in letteratura le denominazioni di declinazione orientale e occidentale come «+β» e «-β», allora qui i segni «più» e «meno» non hanno alcun significato matematico e non vengono presi in considerazione nei calcoli.

In quali situazioni tipiche è necessario tradurre l’azimut vero in azimut magnetico e l’azimut magnetico in azimut vero?

Il caso in cui è necessario tradurre l’azimut vero in azimut magnetico è già stato considerato. È necessario farlo se abbiamo determinato sulla carta l’azimut di un oggetto invisibile dal punto di osservazione e se è necessario tenere conto della declinazione magnetica quando si viaggia con la bussola. In altre parole, è necessario farlo quando si passa dalla mappa al terreno.

Diverso è il caso in cui, avendo notato un oggetto sul terreno, lo si voglia riportare sulla mappa. Avendo determinato con la bussola la direzione di questo oggetto, conosceremo, ovviamente, l’azimut magnetico. Se non effettuiamo le correzioni inserendo l’oggetto sulla mappa, ci sbaglieremo con il valore della declinazione magnetica. Per evitare questo errore, è necessario determinare l’azimut vero e solo questo angolo deve essere tracciato sulla mappa. In altre parole, è necessario trovare l’azimut vero dal valore dell’azimut magnetico e dal valore della declinazione magnetica quando si passa dal terreno alla mappa.

Tornando ora al primo metodo di orientamento discusso in precedenza, è facile capire che per mantenere con precisione la direzione dell’azimut è necessario tenere conto dell’entità della declinazione magnetica. Sulle carte topografiche è indicata in basso nella sovrascrittura. Sulle carte turistiche potrebbe non essere indicata, quindi è necessario informarsi in anticipo sul valore della declinazione magnetica per una determinata area. I suoi valori approssimativi sono tratti da un libro di riferimento. Quindi, per la maggior parte del Paese, ai metodi precedentemente descritti se ne aggiunge un altro: la conversione degli azimut reali (ottenuti misurando sulla carta) in azimut magnetici (da utilizzare sul terreno). Naturalmente, gli azimut magnetici sono riportati nella tabella e nello schema che vengono realizzati prima dell’inizio del movimento. Sopra, nella sezione dedicata al confronto tra i due metodi di orientamento, questo non è stato fatto, come se il nostro percorso passasse nella parte occidentale dell’Unione o, al contrario, a est, da qualche parte vicino a Irkutsk (in queste zone la declinazione magnetica è uguale o vicina allo zero, e quindi gli azimut veri e magnetici possono essere considerati praticamente coincidenti).

Quando si utilizza il secondo metodo di orientamento, in molti casi la declinazione magnetica può essere semplicemente trascurata. Infatti, se per la regione di Mosca è di circa 7-8°, non ha senso tenerne conto, perché quando si tiene la direzione con la bussola di solito si accetta un errore sensibilmente maggiore, ad esempio di circa 15°, come nell’esempio precedente.

Data di pubblicazione: 12-8-2023

Data di aggiornamento: 12-8-2023